昨年の2020年は、当社が1940年(昭和15年)に創業してから80周年にあたるということで、一昨年から80周年記念事業に何をしようかと考えていました。

一つは5月末頃に行う社員旅行です。東日本大地震が発生した2011年には、被災地には入れないので、福島第一原発事故で避難していた住民が滞在していた会津若松のホテルに、慰問物資として日本酒やTシャツなどを届ける旅行を行い、2014年には被災地の南三陸町や気仙沼などを訪れ、ボランティアガイドさんの説明を聞きながら震災遺構を見学しました。これらの旅行は、従来の観光主体の旅行から、経営理念の解説に掲げた「建設事業には除雪や災害対応も含む」を意識しての旅行への変更でした。

そして2019年には、首都圏外郭放水路の見学と、浅草での芸者さんを入れての宴会を行いました。これは、舗装工事や土木工事を主とする当社にとって、全国の名だたる土木構築物を見ることで土木の価値を実感することと、滅多に見る機会のない伝統芸能を楽しむことで、日本の素晴らしい文化の一端に触れようという趣旨でした。2年続きの社員旅行にはなりますが、2020年も日本各地にある著名な土木構築物の見学を組み込んだ旅行をしたいと、旅行業者に相談をかけていました。

二つ目は、70周年記念で行ったような、社員と協力会のアサヒ会会員が一緒になっての祝賀会を創業月の10月に行うことでした。

しかし、5月に予定していた旅行は、高速道路の工事を年明け早々に一昨年に引き続いて下請け受注したことで、この工事に固定する十数名の社員を残しての旅行は出来ないと考えていたところに、富山県でも3月末に新型コロナ感染者が発生し、旅行は否応なく断念せざるを得なくなりました。しかし、10月になればコロナも終息しているだろうから祝賀パーティーは出来るだろうと思っていましたが、夏には第2波の感染が広まって10月に終息するかどうかの見通しが立たなくなりました。役員会でも、祝賀会を実施しても、アサヒ会会員は親会社の行事だからと義理で出席するだろうけれど、本音はコロナ感染が心配で出席したくないだろう、という意見でした。確かに その通りだろうと思い、お祭り好きの私にとっては非常に残念でしたが、断念することを決断しました。

そうこうするうちに時間は経過し、10月末にメインバンクの当社担当の行員さんから、「朝日建設さんは今年創業80周年ですね。記念の映像作品を作られるなら、業者を紹介しましょうか」と言われ、11月2日に担当行員さんと業者の社長と常務が来社されました。

業者さんはラックプロ(株)で、私が青年会議所活動をしていた時に先輩だった福田さんの会社だとすぐに分かりましたが、社長はこの先輩の息子さんでした。当社の歴史を記録に残すために、50周年に記念誌を作り、70周年には集めた写真をスライド化し、ジャズの「朝日のようにさわやかに」をバック音楽として流したCDを作っていましたので、この2つをラックプロの常務さんに渡して検討を依頼しました。常務さんからは「この2つの資料から、創業から創業70年までの年表を作るので、社長にはこの後の10年間での出来事を年表に付け加え、また、社長に影響を与えた人の名前を書き込んでほしい。出来上がった年表を見ながら、社長が女性アナウンサーと対談する15分から20分のDVDを作ったらどうか」と提案されました。

これまでラジオやテレビの生番組に出て対談形式で喋った経験があるので、この提案を受け入れ、12月13日の日曜日に、富山電気ビルディングの4階の1室で、フリーアナウンサーの廣川奈美子さんと40分間ほどの対談を行いました。ラックプロの常務さんは、私が全く言葉に詰まることなく廣川アナとの対談を進めたことに驚いていました。12月28日には、第一校正のDVDデーターが送られてきました。常務さんが言うには、40分間の収録を15〜20分に縮めようと思ったが、会社のスタッフも皆「20分に縮めるのは惜しい」と言うので30分のDVDにするとのこと。そこでこのデータの修正点を指示し、今年1月8日に完成したデータを確認しました。

全社員とアサヒ会会員全員、そして取引銀行や主な取引先にDVDを配布します。社員の皆さんは、私自身の会社での歴史を垣間見て、私の経営に対する姿勢を知ってほしいと思います。また、このDVDに出てくる当社の年表から、自分の入社した頃のこと、あるいは自分が生まれた時の時代背景などを、できればご家族と一緒に振り返ってみたらいかがでしょうか。家族のコミュニケーションの道具になると思います。

さて、創業80周年の記念に良いDVDができたと満足していましたら、完成したデータを見た翌日の富山新聞に掲載の「きょうの言葉」というコラムがグサリと私の胸に突き刺さりました。タイトルは、5代目古今亭今輔の「決して拍手とは、強要するもんじゃない」で、コラムの筆者の矢口誠さんは最後に「過去の実績や肩書きへの『拍手』を求めず、今の仕事で周囲をうならす。そんな気持ちを持ちたいものだ。」と書いていたのです。このDVDには、私の過去の実績へ拍手を送ってもらいたいという思いが入っているような気がします。

74歳になっても、今の仕事、これからの仕事に集中しよう。

座談会の冒頭に挨拶された高志の国文学館館長の中西進先生は、「今回の高山さんの著書は骨太の作品であり、日本には長編小説を書いた作家は少なく島崎藤村くらいだが、高山さんは日本には稀有な長編作家になるのではないか。今日の聴衆は高山さんの同伴者です」と話され、座談会がどのように進行するのか興味が湧きました。

11 月 29 日の日曜日に、高志の国文学館主催の座談会「芥川賞受賞作『首里の馬』を読む」に参加しました。著者の高山羽根子さんが富山県生まれであることは芥川賞受賞を報じた新聞記事で知っていて、富山生まれというだけでとても親近感を覚え申し込みしたのです。

座談会出席者のお一人の高志の国文学館事業部長の生田さんが作られたであろう当日配布されたA4版1枚の資料には、表面に構成とあらすじ、裏面に作品の引用が書かれていて、著書を半分くらいしか読み進んでいなかった私にはとても参考になりましたが、目を引かれたのは裏面の最初に書かれた言葉でした。「小説は活字になった瞬間から読者の解釈に委ねられる運命にあります。正しい解釈というものはなく、あるのはあなたの解釈、あなたの読みです。本座談会での出席者の発言もひとつの読みに過ぎません。三人の発言が皆さまの読解の手がかりになれば幸いです。」という言葉で、座談会の中で高山さんの、「デビュー当時から、たくさんの人にたくさんの読み方をしてもらったことは、自分にとってついていること。物語の中にいろんなものを埋め込んだ。どう掘り返しても、掘り返さなくても読めるように、掘った深さによって全然違うものになるように考えて、これまでも書いている」との発言に通じると思いました。

そして思ったのが、長男が北日本新聞に毎月1回連載しているコラム「うれしい出会い、あれこれ」の9月25日のタイトル「悩んだ座右の銘」で紹介していた、民藝の生みの親、柳宗悦の言葉「見テ知リソ 知リテナ見ソ」でした。息子のコラムを引用すると「直訳すると『見て知りなさい。知って見てはいけない』『物を見る時に、知識に頼って見てはいけない。まずその物自身を見て、本質を知りなさい』という意味が込められています。」

私の母は絵や彫刻などが好きでしたが、展覧会では見た瞬間に良いと思った作品以外には目を向けませんでした。経済的ゆとりが出るようになってから母が購入した絵や彫刻について、購入先の画廊のご主人は、「お母さんが買われた作品は、どれも今では3倍から4倍の値段になっています」と、後日話してくれました。息子も祖母の血を引いて、民芸店「林ショップ」で扱う商品は、どれも自分が好きな品物だけです。まさに「見テ知リソ」です。

それに引き換え私は「知リテ見ソ」だと思いました。有名な画家の展覧会だからということで出かけ、絵を見て値段はいくらかな?と値札を見たり、考えたりします。そして、この作家の作品ならこの値段はお値打ちだと思って購入します。読書にもその傾向があり、無名の作家の本は読んだことがありません。もっとも、国内外の著名な作家の作品も、そんなに読んではいませんが。

しかし、美術の鑑賞には生まれ持った感性が大きく働くと思いますが、読書には「正しい解釈というものはなく、あるのはあなたの解釈、あなたの読みです」と今回の座談会で聞き、本を読むきっかけは、有名な作家だとか、文学賞の受賞者、あるいは新聞での書評が良かったということであっても、本に対する感性など気にせずに読めばよいと考えると、これまでのように、この本の主題は何かな?と考えたりせずに、もっと気楽に読めそうです。

まず「首里の馬」を読了した後は、枕元に積んである本を1冊ずつ読んでいこうと思います。最初は、民芸店を営む長男が好きな鳥取の陶芸家の山本教行さんの著書「暮らしを手づくりする」を読もうと思います。長男は先月、山本教行作陶展を自分の店で行いましたが、その時山本さんにいただいた本です。その次は、英国人の知人の水彩画を見に行った黒部市美術館で、別室に黒部市出身の詩人田中冬二ゆかりの品が展示されていて、帰りに受付で求めた「田中冬二著作集」、そして、大門での北陸天風会の研修会会場で購入した、中村天風の「心を研ぎあげる」にしましょう。新聞の書評を読んで購入した内田樹(うちだ・たつる)の「日本習合論」は、文字がぎっしり詰まった難しそうな分厚い本なので、いつ読めるかわかりません。

昨年の読書週間中の富山新聞のコラム「時鐘」に、次のように書かれていました。“「今朝食べたものを言ってみたまえ。君がどんな人間か当ててみせる」との言葉がある。読書に例えるとこうなる。「読んだ本を言ってみたまえ。どんな人間か当ててやろう」。本も食物も栄養になる点では同じ。よく噛んで食べよう。次の子どもの疑問が分かりやすい。「本を読んでもほとんど忘れてしまうのになぜ読むの?」。先生が答える。「毎日何を食べたか忘れても君は大きくなっているね」。読書週間に思い出す話である。” 高山さんは、こうも述べていました。「読者が読んでくれて作品は完成する。絵画も同じで、見てもらって完成する」

社員の皆さんも、気軽に本に触れ、作品を完成させてみませんか。栄養にもなりますよ。

先月のこのコラム「創業80周年に思う」は、「今月は、私の母方の祖父である当社の初代社長林銀蔵が、1940年(昭和15年)10月に高岡で個人経営の巴組を創業してから80周年に当たります。」と書きだしました。

今月は「創業80周年を考える」と題して、80という数字から想起されることを書いてみます。

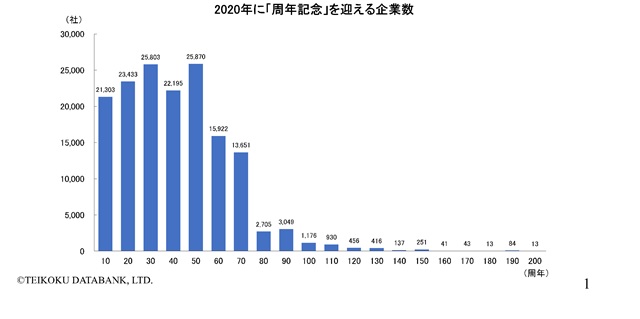

まず、1940年に創業して今年80周年を迎えた会社が全国にいくつあるか調べたところ、帝国データバンクの調査によると2,705社ありました(下記のグラフ参照)。このグラフで注目したのは、70周年企業が13,651社なのに80周年は2,705社にがくんと減っていることです。71周年から79周年までの各周年の企業数は分かりませんが、多少の凸凹はあっても右肩下がりで減少していることは間違いないと思います。先月号では、この10年間を「経済面でも、失われた20年と言われた2010年代初頭までの日本経済が持ち直しつつあったところに、今またコロナ禍で経済が落ち込んでいて、総じて、良い10年間ではなかったと感じます」と振り返っていますが、この数字を知り、廃業も倒産もせずに10年間経営が続いたのは、当然のことだったのではなく、社員皆で頑張ってきた結果だったのだと思いました。

また、90周年企業数が3,049社、そして100周年企業数が1,176社にも目が注がれました。これも、各周年の間の企業数は分かりませんが、ざっくり言えば、90周年までは持つが100周年となると厳しいということでしょう。参考にしたい数字です。

さて、長寿を祝うのは60歳の還暦からですが、80歳は傘寿(さんじゅ)と言い、傘の字の略字「仐」を分解すると八十となることに由来しています。そして90歳は卒寿(そつじゅ)で、卒の字の略字「卆」が九十と読めることに由来し、99歳は百から一を引くと「白」となることから白寿と言います。そして100歳は100歳であることから百寿(ひゃくじゅ・ももじゅ)です。

次に80年を私個人に当てはめてみると、私が28歳で当社に入ったのは1975年(昭和50年)、創業35周年の年でした。それから45年、結婚し、4人の子ども、そして2人の孫を持つ73とになります。この間いろんなことがありましたが、月並みですがあっという間でした。いろんなことに取り組みましたが、遅まきながら2016年から3年間の中期経営計画を策定し、今年は第2期のVISION2021∼Chance Challenge Change∼の2年目です。この中計の第5期は2028~2030年で最終年の2030年が創業90周年で卒寿となります。傘寿の80周年から卒寿の90周年を経て、百寿の創業100周年までの、中計を繰り返しながら歩む20年間は、AIやDX(デジタルトランスフォーメーション)など目覚ましい進化を遂げるでしょうが、当社がこれらの道具を使いこなしてどのように進化を遂げるか、どんな会社に変わっているのか楽しみです。その時私は、93歳!