私は平成24年に富山市建設業協会の会長に就任し、2年目の昨年の予算に社会貢献活動費として新規に100万円を計上して、富山市が備蓄している災害用簡易トイレを使う際の仕切用簡易テント50基を富山市に寄贈しました。

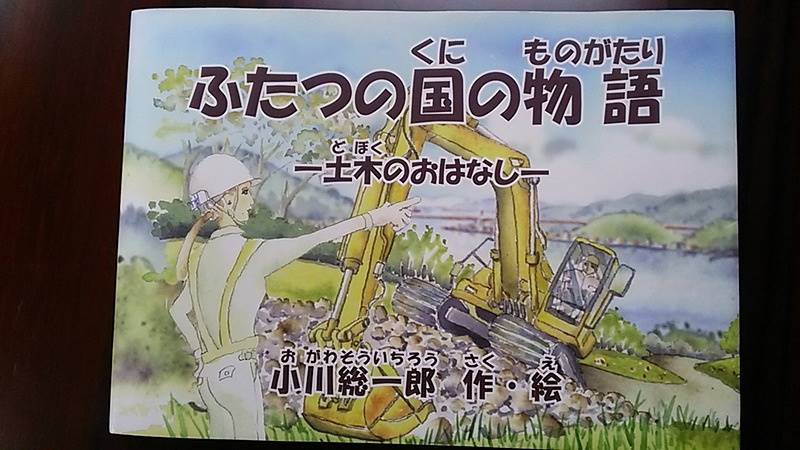

3年目の今年、社会貢献活動として昨年同様の富山市への簡易テント50基の寄贈に加えて、私の提案で、絵本「ふたつの国の物語 ―土木のおはなし―」を富山市内の全中学校と図書館に贈ることにしました。

この提案は、私が東京の理工図書株式会社の女性社長 柴山斐呂子さんと出会った縁から生れたものです。

20年以上前から続いている全国の建設業経営者20人くらいのグループ『建設みらい』の定例会が、昨年12月に東京の日刊建設通信新聞社の会議室で開催され、新会員として柴山さんが紹介されました。自己紹介で、先代社長であった夫の急逝を受けて専業主婦から社長に就任したことや、理工図書が出版している大正11年創刊の月刊「土木技術」の内容を、土木技術者をはじめ、学生、子供を持つお母様方にも読んでもらえるよう、来年から一新すると熱く話されました。

そして今年4月、柴山社長が想いを込めて発行したであろう絵本の紹介記事が、日刊建設通信新聞に掲載されました。それが「ふたつの国の物語―土木のおはなし―」(写真1、2)だったのです。この記事は次の通りです。

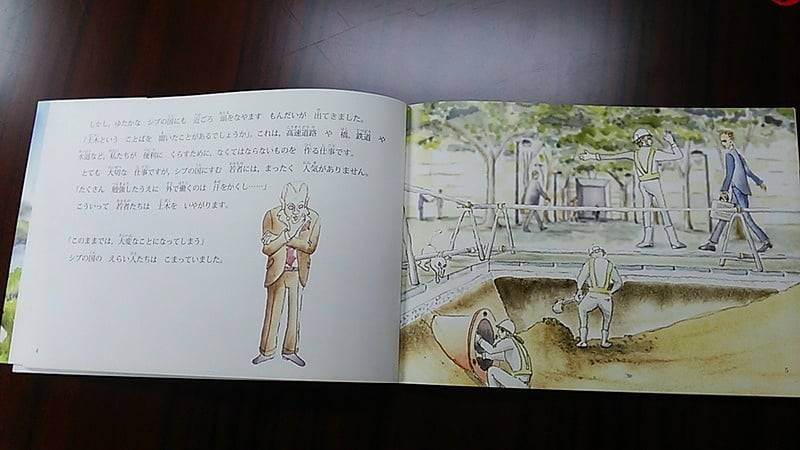

『ランドスケープ・アーキテクトの小川総一郎氏による子ども向けの絵本。文明の進んだシブの国と、未開のアトの国。立派なインフラが整備されたシブでは若者の土木離れが進み、アトから安い労働力を受け入れることに。アトの若者は熱心に働き、技術を身に付けて大きな工事も任されるようになる。その先に待っているのは、いま日本で問題になっている事態そのものだ。絵本という素材を通し、土木産業の抱える構造を端的に示す。暖かなタッチの水彩画で描かれる現場は、輝いて見えるのだが…。

土木はあらゆるライフラインを整備するために必要なだけでなく、自然との共存もテーマになる。水の流れ、食物、空気の浄化などを自然環境が担っていることは、誰でも知っている。これまで土木は自然を破壊し、征服する行為と一般には思われてきたが、本書では、自然を再生し、都市に取り込んでいくこともできる技術であると主張する。担い手不足が深刻化しているこの業界に必要な手立ては、仕事の意義と可能性をしっかりと若い世代に伝えていくことだろう。絵本では「高い給料」がポイントにもなっているところも重要な視点だ。』

早速この絵本を入手して読みながら、建設業を知ってもらうのも社会貢献活動であると思ったので、担当委員会に諮ったところ、前編の絵本は小学生でも読めるが、後編の3篇の随筆(写真3、4、5)はそれぞれ素晴らしいけれども小学生には難しいだろうということで、中学校に贈ることになりました。

贈る相手先と数を検討の結果、市立中学校全26校に167冊とその他の中学校2校と支援学校6校に21冊、そして富山市内の図書館とその分室に50冊の合計238冊としました。

今、日本の建設業界は危機的な技術者・技能者不足です。その対策として、国土交通省と建設業5団体が5年以内に女性技術者・技能者を現状の10万人から20万人に増やす数値目標を設定しました。しかし、平成3年からこれまでに土木部と電気部に延べ16人の女性技術者を採用してきたわが社ですが、現在頑張っている女性技術者は土木部のTさんとKさんの2人だけで、ほとんどが結婚を機に退職したという現実を知る私には、この目標のクリアは非常に厳しいと思われます。

また、政府は2020年東京五輪に向け、外国人技能労働者の受け入れ期間を2年延長して最長5年としましたが、これも抜本的な対策とは言えず、むしろ労務費単価を下げることになりはしないかと危惧します。

10月6日に富山市の教育長に絵本167冊の目録を贈呈(写真6、7、8)しましたが、私は教育委員会を通じて絵本を配布するだけではこの活動の効果が小さいと考え、10月15日の富山市中学校長会の席で、 26人の校長先生方にこの絵本贈呈の趣旨は、生徒がこの絵本を読んで土木の仕事について理解し、日本の明日を担う土木技術者を目指してもらうことであり、先生方には生徒の進路指導に役立てていただきたいと強く訴えました。

また、10月20日に国土交通省本省の吉田建設流通政策審議官や北陸地方整備局の野田局長など幹部職員の皆さんや、富山、石川、福井の 3 県の土木部幹部の皆さん、そして全国建設業協会など関連団体幹部の皆さんが出席して開催された北陸三県建設業協会ブロック会議での「建設業への入植促進に向けた施策の展開について」の議題の際に、私は次のように発言しました。北陸地整から回答があった、産学官の連携による「北陸建設界の担い手確保・育成推進協議会(座長・野田徹北陸地方整備局長)」の発足と、その構成メンバーに大学の工学部の教授や工業高校の校長が入っていることは評価できるが、小中学校時代から土木に関心を持たせることも大切だとして、富山市建設業協会の絵本贈呈の話を披露しました。

人材の確保育成は、一朝一夕にはできません。これからも、富山経済同友会が行っている課外授業でこれまでより時間をかけて土木の説明をするなどあらゆる機会をとらえて、将来を見据えた土木の人材育成、発掘活動を続けていく覚悟です。

1月6日の新年式で私が発表した4つの今年度経営指針の4番目が「BCP(Business Continuity Plan 事業継続計画)の策定」であった。そして、1月のこのコラムで「事業継続計画(BCP)の策定」と題して、私が今年度の経営指針にBCPの策定をかかげた経緯を書いた。抜粋して以下に再掲する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

1月6日の新年式で、私は4つの今年度経営指針を発表した。それは、?社員教育の徹底、?CZ(クッションゼロ)式原価管理の徹底、?CCPMの考え方の全工事での展開、そして?BCPの策定であった。そして、今年初めて掲げた?について、次のように説明した。<中略> 今年度の指針として、?や?の「徹底」とか?の「展開」といった期限の定めが明確でない表現ではなくて、「策定」という期限を切った言葉を使ったのは、どうしても今年中に、それも出来るだけ早くBCPを作り上げなければいけないという思いからであった。そのきっかけは、昨年11月に参加した富山県建設業協会主催の建設業経営講習会「建設会社における災害時事業継続計画・BCP」である。<中略>(この)講習会に参加したのは、開催案内に「一昨年の東日本大震災により、建設業経営のポイントの一つに非常時に対応した経営戦略の構築に重点が置かれています。建設企業の皆様も、地方自治体等と防災協定を締結し災害時に備えていることと思われますが、BCPを策定することで災害時に必要な具体的な行動がより明確になります」とあったことだ。<中略> 講演会の講師は、東日本建設業保証?の関連会社である?建設経営サービスのコンサルタントUさんだった <中略> 非常に分かりやすく、具体的にやるべきこともイメージできた講演会だったが、BCPを作成できそうだと思ったのは、「まとめ」での『当初から完璧な仕組みを整えるのではなく、「継続的改善」を意識し、レベルアップしていく』というUさんの言葉であった。気が楽になった。そして、建設業を営むものの使命は、ふるさと富山を発展させるために構築物を造ったり維持修繕したりするだけでなく、ふるさと富山が大災害に見舞われた時すぐに復旧活動できるようBCPを作成することも大事な使命だと思った。<後略>

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

このような経緯で、新年式の後すぐに?建設経営サービスとBCP策定に係るコンサルタント契約を結んだが、提案されたコンサル内容のひとつに、朝日建設?版BCP作成のための社員向けキックオフコンサル(対象社員全員参加)があった。全社員が一堂に会する場所でキック宣言することは難しいので2月の社長朝礼で私がこれを行うこととして、2月3日(月)に八尾オフィス、4日(火)に富山オフィス、そして5日(水)に本社で、前述のコラムを読み上げてから、震度6以上の地震を想定し、まずは社員の安否確認から始まるBCPの策定を宣言した。

2月17日にはUコンサルタントが来社し、午前中に、本社の建物が使用不能となった場合に代替拠点として想定される八尾オフィス、次に北代のあさひホームと富山オフィス、そして本社を視察、午後から当社の役員と各部門の代表者に対して、朝日建設?版BCP策定のためのひな形BCPの説明をした。これを受けて、BCP策定作業部会を立ち上げたが、部会の構成メンバーは部会長がD土木本部副本部長で、総務部からH・F部長、S主任(書記)、富山オフィスからO所長とU主任、八尾オフィスからH・M主任、そしてオブザーバーの私の7名である。3月の本社会議室での会議を皮切りに、翌4月から8月まで富山オフィスと八尾オフィスで交互に毎月1回会議を行った。

会議はD部会長のリーダーシップで、ひな形BCPの順を追いながら災害対策本部の人員構成や指揮命令系統の検討、応急対応メンバーのための資機材や各部署での備蓄品のリストアップと必要数量の検討、そして不足物資の購入など、様々な課題の検討を重ねた。また、災害発生時の最優先課題である社員・家族の安否確認の方法として、セコムの緊急連絡網サービスを導入することに決定し、防災の日の9月1日に、セコムの担当者から作業部会メンバーと各部署からの代表者に、各自の携帯電話のメールアドレスをこのサービスへ設定する作業を指導してもらい、テスト送信し安否などの返信をして運用確認をした。9月中には全社員と家族のメールアドレスのこのサービスへの設定を完了したい。

9月16日には再度Uコンサルタントに来社してもらい、6時間余りかけて当社がこれまでに形作ってきた朝日建設?版BCPのチェック、最新情報の提供などをしてもらった。最終修正作業の後、10月1日付でBCPを発行する予定(写真1)である。

9月15日に「新老人の会」ジャンボリー宮城大会に参加した後、被災地訪問ツアーで名取市の閑上(ゆりあげ)地区に出かけたが、現地ガイドさんの話で、事前の訓練がいかに生死を分けるかを知らされた。石巻市立大川小学校では、校庭に残っていた児童のうちの74人(全校児童108人の7割)と、校内にいた教職員11人のうち10人が亡くなったが、津波が来るまでの50分間、校庭にいた児童と先生は動かず避難しなかったという。一方、他の小学校では、「津波が来たらとにかく逃げろ」と教えられていて、津波が来ると分かるとすぐに、児童は先生の指示を待つことなく避難し、途中で「津波が来るから逃げて!」とお年寄りに声をかけたりしながら逃げたので、亡くなったのは当日学校を休んで家にいた児童ひとりだったというのだ。

大震災は明日にも起こるかもしれない。繰り返しBCPに基づいた訓練を行い、社員の頭と身体に災害時に具体的に自分がとるべき行動を染み込ませることも社長の仕事であると思っている。

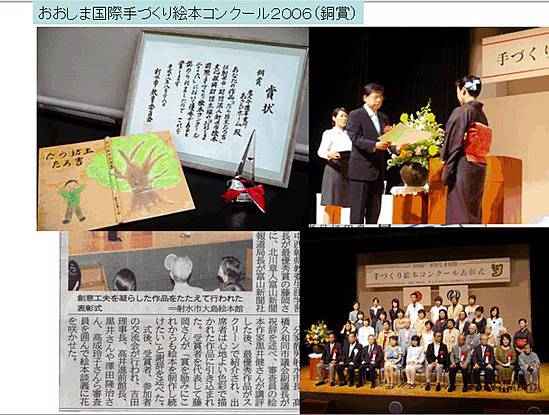

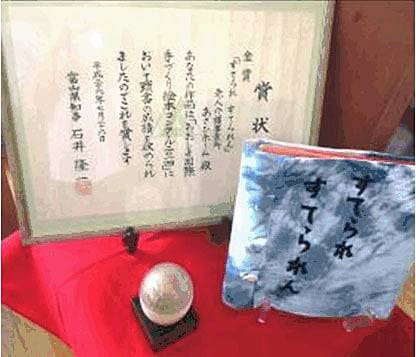

射水市大島絵本館主催の「おおしま国際手づくり絵本コンクール2014」において、老人介護事業所あさひホームの利用者の方々が協力して作り一般の部に応募した「すてられ すてられん」が、315点の応募作品の中から見事に金賞を獲得した(写真1)。平成17年から毎年応募し、昨年までの9回で入選4回、入賞4回(銅賞1回、奨励賞3回)で受賞を逃したのは1回だけ。そして10回目の今年が金賞・富山県知事賞。金賞の上は最優秀賞・文部科学大臣賞と優秀賞・井口文秀賞だが、最優秀賞が一般の部から、優秀賞がしかけの部からそれぞれ1作品が選ばれ、金賞には一般の部としかけの部から1作品ずつ選ばれているので、「すてられ すてられん」は一般の部では 第2位ということになる。これを快挙と言わずして何と言おうか。

7月26日に行われた表彰式に(写真2、写真3)、私も指導者のIさんと絵本の制作に携わった利用者さんの代表3人(写真4)と一緒に出席した。今回の作品は各場面の文字が刺繍されているが、会場に向かう車の中で利用者さんのお一人から、「要支援1に介護度が下がり、これまで週2回ホームに来ていたのが土曜日1回だけになったので、自分の分担の仕事を家で夜なべして仕上げた」と聞き、「夜なべ」という懐かしい言葉と共に作品の制作過程を垣間見た思いがした。そこで、このコラムを書くための参考として、指導者のIさんにこれまでの手づくり絵本制作の道のりを書いていただいたので紹介したい。

■あさひホームデイサービスご利用者と絵本づくりの出会い

平成17年、呉羽小学校5年生との交流会で戦争体験を絵本で表現することから始まった。戦争体験はつらく悲しい思い出ばかりで、家族にも体験を話されなかった男性ご利用者が、ご自分の思いを孫に代筆してもらったと原稿用紙を持参された。ご利用者自身で文章を書いたり、スタッフが代筆したりして、体験記「それはまるで悪夢だった」(写真5)が完成。おおしま国際手づくり絵本コンクールに応募し、初応募で入選(写真6)。

■平成18年「だら坊主たろ吉」銅賞

全くオリジナルのストーリーと絵で物語を作ろうという声が上がり、物語の各場面、登場人物など役割分担して絵を描いて頂いた。ご利用者にキーワードを決めてもらい、そのキーワードをバトンして月曜日から金曜日まで文章をつなぎ合わせて作り上げた(写真7)。

■平成19年「五、七、五でひとり言」選外

俳句、短歌のお好きなご利用者がおられたことから、頭の体操の時間帯に多くの俳句を作っていただき、その中からご利用者たち自身が選ばれた句を1冊の絵本にまとめた。絵は、和紙のちぎり絵。

■平成20年「昔むかし呉羽の里で」(写真5)北日本新聞社賞、

平成21年「姉倉比売物語」NHK富山放送局局長賞、

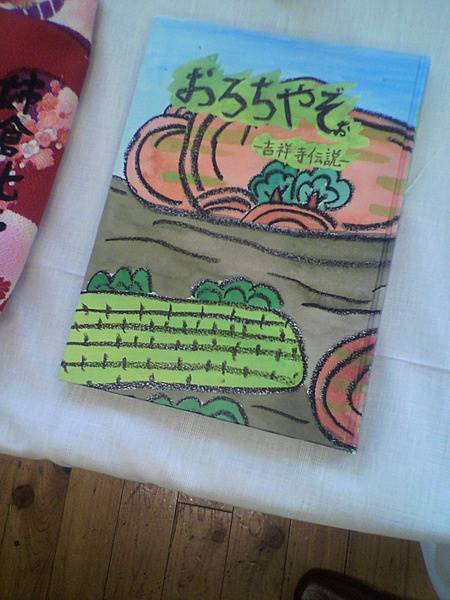

平成22年「おろちやぞぉ」(写真6、写真7)入選

呉羽に伝わる昔話を基にしたオリジナル性のある絵本。「昔むかし呉羽の里で」は、牛ヶ首用水の物語の登場人物善左衛門の末裔に当たる人と偶然お会いし、「私の先祖の話を絵本にしてもらい大変嬉しい。これからも地域のお話を絵本にして欲しい」と喜んでいただいた。

■平成23年「獅子頭のなみだ」入選、

平成24年「こられ こられ」入選

「獅子頭のなみだ」は全ページ和紙ちぎり絵で富山の伝統芸能をテーマにし、「こられ こられ」は色鉛筆画で、郷土料理をテーマにした、全文おばあちゃんとひ孫の会話。

■平成25年「雀の長者」読売新聞北陸支社賞

全ページ和紙で、紙版画。和綴じという手法で制作。「生れて初めて版画するわ」というご利用者さんたちは、刷り上り具合に息を飲みながら制作されていた。

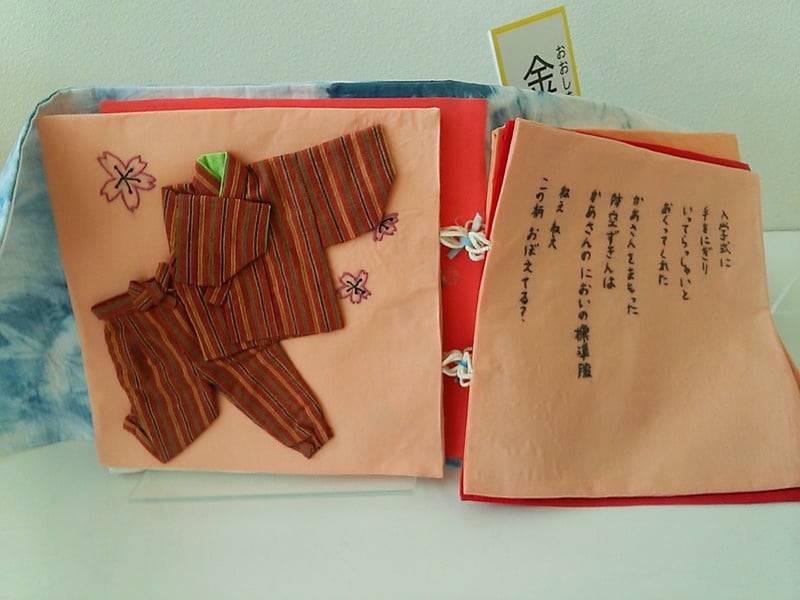

■平成26年「すてられ すてられん」金賞・富山県知事賞(写真8)

昨年10月、李湯社さんから、平成26年度の絵本のテーマを、物を大切にする心、人と人とのつながり、命の大切さの3点に重点を置こうという意見が出された。

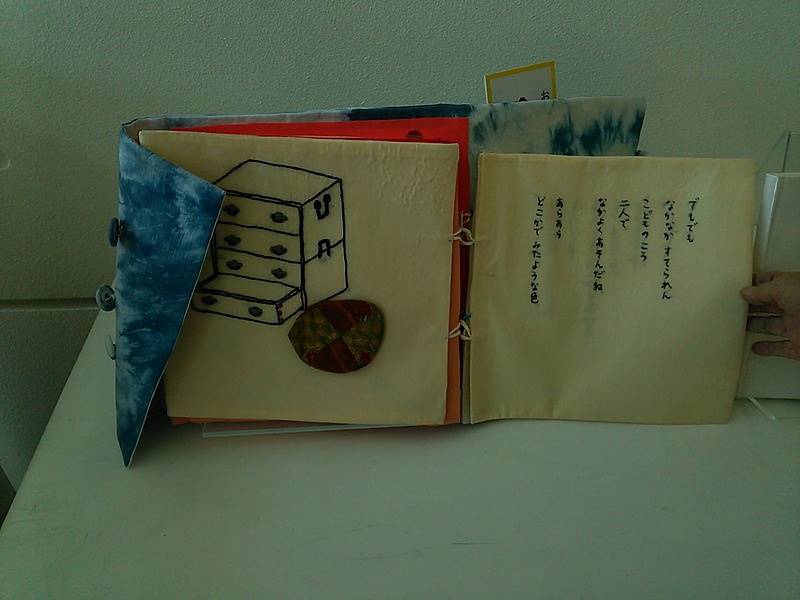

11月、ベースになる言葉を決めて文章づくりを開始。他の人から見て不要なもの、どう見ても汚れて捨てるしかないようなものでも、自分にとっては捨て切れないものがある。“もの”は“品物”としての存在だけではなく、かけがえのない思い出として心の中に深く刻み込まれている。捨てようかな?と思いながら捨てられないものを、ご利用者たちが子供のころに遊んでいたお手玉に決定。お手玉の思い出をさかのぼっていくと、お姉さんのカバン、かあさんの防空頭巾、標準服、かあさんの着物と思い出がよみがえってくる。

文章も、詩のような韻を含んだリズミカルなもの、前場面の単語をしりとりのように読み進めていく、の2点を基本にして展開していった。

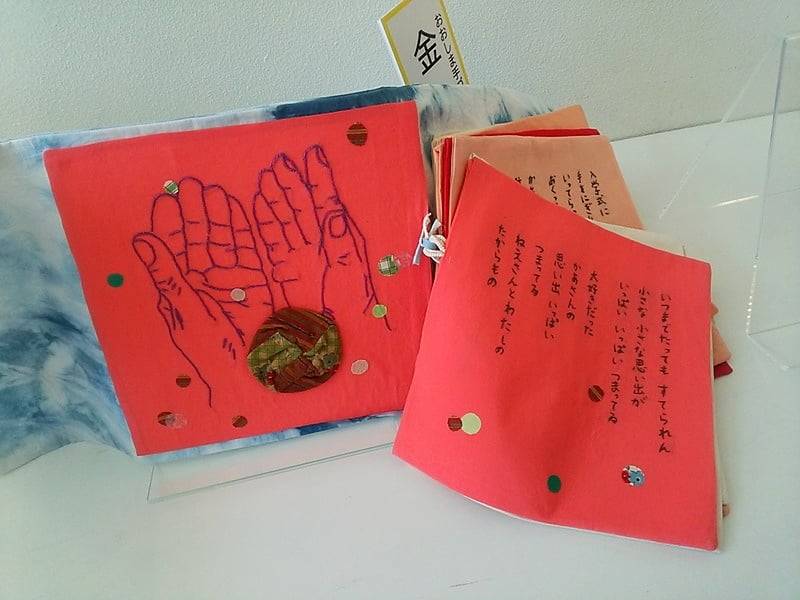

今年2月、台布、各場面のお手玉、カバンなどの材料を選び縫っていただき、各場面の文字も刺繍していただく(写真9)。

4月、表紙を藍染していただく。男性のご利用者も積極的に参加された。

5月、製本(完成)し、「おおしま国際手づくり絵本コンクール2014」に応募。

今年度の手づくり絵本「すてられ すてられん」は、針と糸を使う細かな作業だったが、利用者の皆さんは、お手玉(写真10)、カバン・・・と大変根気強く縫い進めていかれました。

一場面一場面、熱く語り合いながら文章づくりを完成された方、デイサービス利用の短い時間で小さな着物(写真11)を完成された方、皆さんのパワーに敬意を表し、感謝の気持ちでいっぱいです。

素晴らしい利用者の皆さんと共に絵本づくりを進めていくことは、私たちの誇りであり大きな喜びであると確信しました。

木曜日のご利用者の方から「年老いて介護施設に通っている私たちは、できないことが多いだろうと思われがちだけど、小さな力でも大勢の力を合わせればできることは一杯ある。そして、その力を認められ受賞することもできた。『まだまだ大丈夫、頑張ろう』という心を、あさひホームから発信していきましょう」と、力強い言葉を頂きました。

多くのご利用者の意見を一つにまとめる難しさはありますが、一冊の絵本が完成した時の喜びは格別です。

これからも多くの利用者さんと共に、楽しく絵本づくりをして、利用者さんたちに「絵本づくりっ ちゃ、おもしろいね」と笑顔の花が開くことを願っています。

私の仕事のウエイトは、朝日建設に90%、朝日ケアに10%といったところだが、介護事業には建設業と違った課題が多くあり、毎月の運営会議や経営会議での議論で介護事業経営の難しさを痛感させられている。

しかし、今回の手づくり絵本コンクールでの金賞受賞を機に、Iさんにこれまでの経過をまとめてもらい、こうしてコラムに書き写しながら思ったこと、それは、朝日ケアの経営理念「私達の仕事は、お年寄りに満足してもらうこと。満足を測る物差しのひとつに心からの笑顔がある。この笑顔とは、お年寄りだけではなく、家族も介護スタッフも地域住民も含んだ皆の笑顔である。」が、確かに実践されているということだ。創業者としてこんなに嬉しいことはない。