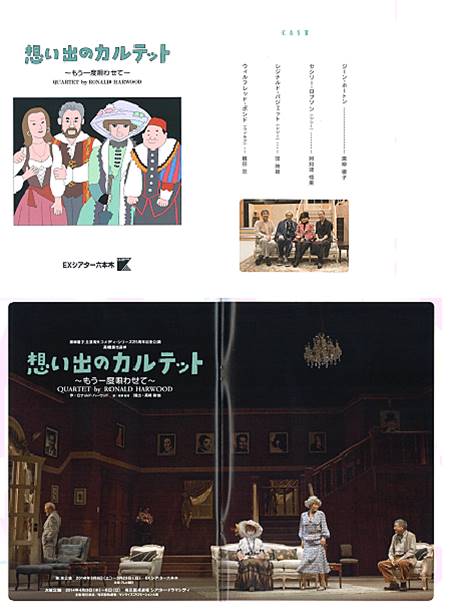

今回のコラムのタイトル「想い出のカルテット〜もう一度唄わせて〜」は、4月5日(土)に大阪で観た、黒柳徹子主演の海外コメディーの演目である。

私はこれまでに演劇の舞台を観たことが無かった訳ではなく、昭和45年から50年までの兵庫県でのサラリーマン時代には、先輩社員に誘われて労演(勤労者演劇協(議)会)の芝居を神戸で何度か観たことがあった。いのうえひさしが書いた芝居が面白かったことを覚えている。

しかし富山に戻ってからは、映画館には年に1回も行けばよいほうで、家でもテレビドラマもほとんど見ることがなく、まして芝居を観に出かけることは無かった。その私が、わざわざ旅費と宿泊費をかけて大阪まで演劇を観にいったのだ。

きっかけは、3月21日の朝日新聞の記事である。新聞の中程の左面に、梅田芸術劇場で行われる演劇やコンサートなどが全面広告してあったが、見るともなしに見ていた私の目に飛び込んできたのが、一番下にあった黒柳徹子が主演する「想い出のカルテット〜もう一度唄わせて〜」だった。4月3日から6日まで梅田芸術劇場にあるシアター・ドラマシティでおこなわれるとある。サラリーマン時代の仕事場であり遊び場だった大阪に久しぶりに出かけたい思いに駆られた。そしてこの全面広告の紙面の右面が芸能欄で、一番上に「徹子の喜劇 年重ね ますます」という見出しの記事があった。この記事の最後に、「いま80歳。シリーズの一つ、「幸せの背くらべ」は92歳の役だが、92歳になったとき再演したい。目指す境地だ。」とあった。80歳とは知らなかった。これで観に行こうと決めた。

黒柳徹子は、私が小学生のときから知っていた。このコラムを読むほとんどの人は知らないだろうが、1954年(昭和29年)から3年間放送されたNHKのラジオ番組「ヤン坊ニン坊トン坊」で、末っ子のトン坊の声を演じていた。60年経った今でも、ヤン坊とニン坊の声が、横山道代と里見京子であったことを覚えているし、カラスのトマトさんが歌っていた歌の歌詞とメロディーを今でも少し覚えている。そしてラジオからテレビに移り、NHKテレビの連続人形劇「チロリン村とくるみの木」で黒柳徹子は声の出演をしていたが、ネットで調べたらピーナッツのピー子役であり、里見京子はクルミのクル子、横山道代はタマネギのトン平役だった。

その後、1961年(昭和36年)から始まったNHKテレビの土曜夜のバラエティ番組「夢であいましょう」にレギュラー出演して、当時テレビに出始めの渥美清と軽妙なやり取りをしていた。この番組の中の永六輔作詞・中村八大作曲による「今月のうた」から、坂本九の『上を向いて歩こう』が生れ、初めてこの歌が歌われた翌週の月曜日、中学3年生だった私のクラスは、「あの歌、いいのー(いいね)」で持ちきりだったことを覚えている。

また、平日の放送のため私はあまり見たことが無いけれど、1976年(昭和51年)にスタートしたトーク番組「徹子の部屋」は未だに続いている。

そして、1981年(昭和56年)に彼女が書いた「窓ぎわのトットちゃん」は、出版されると同時に購入し一気に読み終えた。そして完全に黒柳徹子のファンになった。

さて、2月のロータリークラブ合同例会の講演会で、日本には創業100年以上の企業が世界でダントツに多いと聞いた。数字を良く覚えていなかったのでネットで検索したら、2万6000社とあった。この話を聞くまでは、当社の創業100周年のことを意識したことが無かった。しかし、当社は1940年(昭和15年)10月の創業だから今年は74年目であり、2040年10月に100周年を迎えることになる。2010年(平成22年)の創業70周年記念式典に、会長であった父は90歳で出席したので、私も100周年式典に出席しようと、この講演を聴いてから俄然思い始めた。私がジュニア会員の{新老人の会}には、102歳の日野原重明会長を初め元気な90歳代が目白押しであり、私が100周年記念式典に93歳元気しゃんしゃんで出席するのも、現実性のないことではないとも思った。そこに、黒柳徹子が80歳にして舞台に立っている、そして92歳で「幸せの背くらべ」を再演したいという記事である。これは、観ない手は無いと思ったのだ。

紙面がなくなってきたが、大阪で観た黒柳徹子の年齢を全く感じさせない舞台に驚いた。テレビでのマシンガントークと呼ばれる声そのままに、良く通る高い声で台詞を喋り、感情豊かに演技する。舞台とあって、双眼鏡で覗いた顔は凄く濃いメーキャップだったが、他の3人の役者との息もぴったりで、時間を忘れて見入っていた。そして、私も、黒柳徹子をお手本にして80歳を迎えよう、「新老人の会」でご一緒している80歳90歳代の元気なお年とりを手本にしようと思った。

翌日の日曜日、今は年賀状のやり取りだけになっている、大阪時代に通っていたステーキハウスのママと39年ぶりに再会した。顔が分かるだろうかと思っていたが、お互いに一目で分かった。年齢は80歳を過ぎているはずだと思いながらもあまりに若々しいので、ひょっとしてまだ70歳代かと思って尋ねたら、なんと91歳とおっしゃる。ぶったまげた。ホテルのロビーの喫茶コーナーで1時間半もお互いのその後の話をしてから、昼食を一緒しようとなった。誘われたのが、ホテルの地下のなじみのステーキハウス。いくら自分がステーキハウスを経営していたからといって、ステーキを誘われるとは思わなかった。彼女のステーキの半分は私の口に入ったが、それでも91歳でステーキをおいしく食べられるということに感動した。102歳の日野原先生は今でも週に2回はフィレステーキを100グラム食べられると聞いたが、黒柳徹子はどうなのだろうか?

健康で93歳を迎え、当社の創業100周年記念式典に笑顔で出席しようと強く決意した今回の観劇であった。

3年前の2011年3月11日(金)午後2時46分に東日本大震災が発生した。国難と言えるこの災害を復旧するために当社としても何らかの支援を行おうと、週明けの3月14日(月)に臨時役員会を開いた。まず義援金を北日本新聞社を通じて日本赤十字社に贈ることを決め、昼には50万円を新聞社に届けた。また、前日の日曜日に国土交通省からあった緊急 要請に基づき、救援隊の一員として当社から社員を被災地に派遣することも決め、第一陣としてTさん、さらに第二陣としてSさんが向かってくれた。

しかし、会社としての行動はこれにとどまり、その後は時間が過ぎるだけであった。被災地に救援物資を運んだり、被災地で炊き出しをしたり、瓦礫の撤去を手伝ったりするなど、もっと直接的な支援をすればよいのだろうけれど、経営を考えると会社としても個人としても出来ないと後ろ向きに思い、一歩を踏み出せないことに恥ずかしさともどかしさを感じていた。

そんな時、以前聞いたニュースが頭に浮かんだ。それは、東北地方には良い温泉がたくさんあるが、今回の大震災ですっかり客が来なくなった。ぜひそこに行って飲食したり土産を買ったりしてお金を使ってほしい、そして、宴会だけでなく、被災地の様子も見ていってほしい、という内容であった。

そこで5月13日の経営戦略会議の席で、「今年の経営環境は昨年よりさらに厳しく、12月決算では赤字も予測される。しかし、東北地方に同僚や家族と旅をし、温泉などでお金を 落とし、被災地を自分の目で見てきた社員に対して、会社から家族も含めて経費の補助をしようと思う」と提案したところ反対意見は無く、私の提案に触発されて、止めて久しい会社の慰安旅行を被災地にすればよいのではないかという意見が出た。結果は、私の思いに反して東北旅行を計画する社員も実行した社員も出なかった。それならばと、思い切って慰安旅行をしようと決めた。それが2001年の中国旅行以来10年ぶりとなった7月7日〜8日の慰安旅行であった。

被災地には災害救援隊であることの腕章・ステッカーを交付されていなければ立ち入れないので、この慰安旅行は“原発問題で観光客激減!!「会津地方」震災支援ツアー”という企画で、福島第一原発事故で 退去を強いられた、福島第2原発がある楢葉町の住民が当初180名避難していた会津若松の芦ノ牧温泉丸峰観光ホテルに宿泊し、近辺の観光をすることにした。

この旅行には当時の全社員74名の内56名が参加し、避難住民への義援品のTシャツ 200枚、高岡の銘菓“とこなつ”240個、清酒“立山”の1升ビン12本を2台の大型バスに積み込んで出発した。1泊2日の短い旅行であったが、旅行を終えてから書いたこのコラム「フクシマ会津若松に旅して」の終わりに以下のように書いている。

大内宿の中の一軒で、和紙に書かれた言葉が私の目に飛び込んできた。店主の女性が自ら書いた言葉「笑って過せる時がきっと来る。2011.3.11.14.46」である。来年は宮城県、再来年は岩手県に行こう、そして、笑顔を探そう…と、帰路のバスの中で思った。

しかし、一昨年も昨年もこの慰安旅行は実現しなかった。でも、震災復興が遅れ、避難生活している人々が26万人を超えているのに、ソチオリンピックや2020年の東京オリンピックの明るい話題に隠れて、あるいは安穏とした日常に埋没して、被災地のことや被災された人のことを忘れがちになっている自分や自分の周りの人々のことを思うとき、実際に被災地に出かけ、自分の足で被災地に立って災害の傷跡を確認することが、この大震災のことを少しでも強く記憶にとどめるために必要だと思った。そこで出来上がったのが5月30日(金)〜6月1日(日)の“貸し切り バスで行く 東北震災支援2泊3日 岩手県/「陸前高田」と宮城県/「気仙沼」「南三陸町」「松島海岸」「仙台」”である。被災地を訪れるだけではなく、初日のバスの中でボランティアガイドによる現状説明を聞き、2日目の南三陸町では「語り部による学びのプログラム」の受講も盛り込んである。

政府主催の東日本大震災3周年追悼式で、天皇陛下は「被災した人々の上には、今もさまざまな苦労があることと察しています。この人々の健康が守られ、どうか希望を失うことなくこれからを過していかれるよう、長きにわたって国民皆が心を一つにして寄り添っていくことが大切と思います。そして、この大震災の記憶を決して忘れることなく子孫に伝え、防災に対する心掛けを育み、安全な国土を築くことを目指して進んでいくことを期待しています。」と述べられている。日本国民として、このお言葉をしっかり受け止め、実際の行動に移さなければいけないと強く思う。当社としてのその第一歩が今度の慰安旅行だととらえており、多くの社員の参加を期待している。

私は毎朝5時から1時間ほど、愛犬2匹と散歩している。歩数にして4000歩から5000歩。1匹ずつ、最初は息子のクロスケ(4歳)、次に母親のハナ(6歳)と散歩する。

このクロスケ、いつもは私が玄関の戸を開けると、玄関の軒の下に置いている犬小屋から、伸びをしながら嬉しそうに出てくる。しかし今年になって、犬小屋から出てこないので無理に引っ張り出して何とか門を出ても、ぐずぐずと10メートルほど進むと踵を返して門に戻り、さっさと階段を上って玄関に 向かったり、犬小屋から全く出てこなかったりという散歩拒否事件が起こった。1月20日(月)、22日(水)、23日(木)、27日(月)、2月6日(木)そして2月10日(月)の6回だ。初めての経験である。

散歩を拒否され何故だろうと考えたら、どうも寒さの厳しい日に散歩を嫌がっているように思われた。インターネットで富山地方気象台を検索し、富山市の1月からの毎日の最低気温を調べた。散歩拒否された日は、1月20日が-2.7℃、22日が0.2℃、23日が-1.0℃、27日が-3.2℃、2月6日がこの冬最低の-4.1℃、そして10日が-2.5℃だった。1月22日以外はマイナスなので、私の推理が当たっているように思ったが、散歩に出かけた日でも、-3℃以下の厳しい日が見つかった。1月10日が-3.2℃、1月13日が-3.1℃、そして2月5日が-3.9℃だったのに、どの日も散歩に出かけウンチも1回している。その他のマイナスの日にも散歩に出かけている。クロスケも人の子ならぬ犬の子、体調が悪い日や散歩の気分にならない日もあるだろう。そんな日に、寒さが体調や気分に上乗せされ散歩拒否をした、これが私の結論である。

さてこのクロスケ、体重15キロ超と大きく力も強いのだが、おかしな癖がある。今ではさほどでもないが、3歳ころまでは、道路を横断している側溝にかぶせてあるグレーチングの前に来ると尻込みして渡ろうとせず、引っ張ると四足を踏ん張って抵抗した。また、散歩コースに建つ呉羽梨選果場は通り抜けになっていて、行きがけに駐車場側から入ろうとすると、これまた四足を踏ん張って、頑として通ろうとしない。雨の日や雪の日には少しでも濡れずに散歩したいと思うのだが、そうはさせてくれず、建物の外側の道路を通って次のコースに向かうのである。一方ハナは、何のためらいも無く当然のように通り抜けを進んでいく。

クロスケのおかしな癖は、この癖に極まる。2匹は月曜日から金曜日まで妻に連れられて、自宅のすぐそばの老人介護施設「あさひホーム吉作」に出かけ、ご利用者さんのお相手(?)をしている。ホームの2階はグループホームになっているのだが、2匹で階段を上がって 2階の出入り口につくと、ハナはすぐに廊下を左に曲がってグループホームのフロアに入っていく。しかしクロスケはすぐには廊下に足を踏み出せない。しばらくして意を決し、後ろ 向きになってバック歩きでフロアに入っていく。私はその姿を目撃したことはないのだが、妻が、携帯電話のカメラで撮った動画を見せてくれた時は、笑った、笑った。廊下をバックしながらフロアに入ると、最初のテーブルの下にお尻から入り、バックで進んでテーブルの反対側からお尻が出てくる。そのまま数歩バックで進みキッチンに近いもう一つのテーブルの下にまたお尻から入り込むところが撮影されていた。クロスケは、階段の出入り口から右に進むことも出来ない。数メートル先で私がパソコンに向かっているのを見つけても、やって来られないのだ。ハナは私を見つけると、尻尾を振って近づいてくるというのに。

ハナとクロスケの違いは、他にもある。ハナは何度もホームから脱走し、何時間も梨畑の中を遊びまわり、ようやく捕獲した時には、草の実を身体中にくっつけたり、梨畑にまかれた肥料に体をねじりつけて臭い匂いをつけたりしている。クロスケはハナと一緒にホームから出て行っても、すぐに戻ってきて、出入り口の扉を開けてくれと要求するそうだ。

えさの食べ方も違う。我が家の犬の食事は、煮干とビーフジャーキー、そして顆粒のドッグフードの3種混合なのだが、クロスケが一目散にあっと言う間に食べてしまうのに対して、ハナは直ぐには食べ出さず、ドッグフードの下に隠れているビーフジャッキーを抜き出し、エサ入れの皿から離れたところに持っていって食べることがある。好物の牛のあばら骨の時には、穴を掘って埋める。その埋めた骨をクロスケが掘り出して食べてしまったこともあるようだ。

この冬、凍った道を平気で 進んだのがハナで、凍った道の前で進もうとしなくなるのがクロスケ。滑らないところを見つけて進んだクロスケに引っ張られて、凍った道を長靴の私がスケートしたこともあった。

犬から人間の話になるが、私の4人の子どもは、親子だから4人それぞれ私に似たり妻に似たりしたところがあり、先日も、長男が自分が忙しいのに 何でも引き受けるところは私そっくりだ、と妻に言われた。反対に、ハナとクロスケが親子でもずいぶん違うことを妻と 話していると我が子の話になり、「〇〇は、誰に似たんだろうね」と、お互いに顔を見合わせることがよくある。その最たるものが、どう考えても私にも妻にも似ていない言動をする大学3年生の末っ子だ。彼が帰省するたびにその服装に驚かさせられる。こんな格好でよく平気で外を歩けるものだと思う。髪の毛の染め方も尋常ではない。 服装や髪の毛の色を話題にすると、「学生時代にしか出来ないから」と言う。口のきき方にあれっと思い、ムッとすることもある。しかし、ハナとクロスケの違いを思えば、それもありかと最近は思う。兄弟も同じ。クロスケの兄弟や姉妹も、生まれたときは見分けが付かなかったのに、成長するにつれ外見や 行動から、クロスケ(黒い)、クマコ(黒っぽくて熊のよう)、オビコ(鼻筋に白い帯)、ヤンタロー(やんちゃ)、ウスコ(毛の色が薄い)と名付けられた。クロスケ以外は、もらわれた先で新しい名前が付いたが、ウスコの子犬の時の噛み癖はカナと名前が変わった今も直っていないと、もらい主から噛まれた傷跡を見せられる。他の子犬たちも、それぞれに新しい名前で個性を発揮していることだろう。

人間も犬も、親子で、兄弟で違って当たり前。一卵性の双子でも性格は違う。それなのにこの当たり前のことを忘れて腹を立てる私がいるが、これからは「違っていて当たり前、だから面白い」と、余裕で考えられるようになろう。これからの人生が、きっと楽しくなるだろう。クロスケの散歩拒否も、また楽しい。

私が75歳の時にクロスケは12歳。お互いに後期高齢者の年恰好だろうが、その時も毎朝2人元気で、お互いに個性を尊重しながら散歩しようね。