当社は1940年(昭和15年)に私の祖父林銀蔵が高岡市において巴組として創業した。だから2040年が創業100周年となる。

私は1975年(昭和50年)4月に当社に入社したので、今年4月から勤続40年目に入ったことになるが、時たま社員との話の中で、あるいは新入社員教育で当社の歴史を語る時に、これまでの39年間を振り返ることがある。

入社したら父である先代社長から、職務内容を説明されないままに企画室長という肩書きを与えられ、最初に取り組んだのが本社ビルの新築工事に関する一切の仕事だった。また、経理のことは何も知らなかったので簿記の本を買ってきて勉強した。社長の指示で、それまで損料が決められていなかった当社保有機械の損料も決めた。翌年には、総務部の女性社員が不安がる中、コンピュータを利用しての経理業務や工事原価計算を始め、経理処理の手引書を手書きで作成しジアゾ式複写機(知っている社員は数少ないだろう)で青焼きして社内関係者に配布した。また、コンサルタントを入れて社員のモチベーション調査をした上で、数ヶ月間かけて賃金体系などを整備した。

1978年(昭和53年)からは萩原のアスファルトプラントの更新計画に係り、翌年竣工式を行った。1993年(平成5年)には前田道路とのJVプラント「とやまエコン」を設立した。

「建設21の会」で安中さんと知り合って2004年(平成16年)にCZ(クッション・ゼロ)式原価管理手法を導入したことと、岸良さんとの出会いから2008年(平成20年)にCCPM(クリティカル・チェーン・プロジェクト・マネジメント)による工程管理を導入したことは、当社の施工管理における大きな転機だったと思う。

2002年(平成14年)には別会社を作ってあさひホームを新築し、翌年の4月から老人介護事業に進出したが、そのことがユニバーサルデザイン室(旧電気部)での2010年(平成22年)からの福祉用具のレンタル・販売という当社の新規事業につながった。

また、1991年(平成3年)からこれまでに、女性技術者の受け入れのためにリフレッシュカーを自社で開発するなどして、延べ16人の土木と電気の女性技術者を採用してきたが、先進的な取り組みだとして1998年(平成10年)に建設大臣顕彰を受賞した。

そして今年は、BCP(事業継続計画)を策定した。

こうやって書いてくると、やってきたことがまだまだたくさん蘇ってくる。よくもこんなに色々やってきたものだと我ながら感心しないでもないが、入社当時に社長である父から「お前は他の社員と違う。(朝日建設の後継者なのだから)やって当たり前。威張ってはいけない。」と言われたことを思い出した。父は私の性格を良く分かっていたのだと思う。

何をするにも勉強しなければいけないと思い、入社直後から積極的に外部セミナーに参加したが、未だに参加して本当によかったと思っているセミナーがある。それは、入社した年の12月5日(金)6日(土)に富山県生産性本部が主催した泊りがけの人事考課セミナーである。講師は日本の賃金システム研究の第一人者であり、「職能資格制度」の生みの親でもある楠田丘(くすだきゅう)さんだったが、今でも記憶に強く残っているのが、「人事考課は給料や賞与を決めるためだけに行うのではなく、人材育成に使うことが大事だ」と言われたことである。

ようやく本題に入る。創業100周年の2040年に向けてなさねばならないことの一番が「人材育成」だと心底思うのである。前述のように、これまで39年間、多くの新しいことをやってきた。しかしそこには、5年先、10年先を見据えて取り組むという考えは弱かったように思う。

例えば新卒の採用は将来の年齢構成を考えてのことではあったが、彼らや彼女たちが5年先、10年先にどういうポジションに就きどうあって欲しいのかをじっくり考えての採用ではなかった。私がやってきたことの大半は、当面の課題への取組みであったと思う。

しかし、今なぜ26年も先の創業100周年なのか。その出発点は、今年6月に金沢で開催されたタナベ経営の「ファーストコールカンパニーフォーラム 2014」への出戸土木本部副本部長と林冬子総務部長を誘っての参加である。このフォーラムのタイトルが「ファーストコールカンパニーへ挑む〜100年先も一番に選ばれる会社を創る〜」だったのだ。この「100年先」という一言が、日本には100年以上続いている長寿企業が2万6千社あるという帝国データバンクの調査数字を思い出させ、当社の100周年が2040年であり、その時にも確実に存続している会社であるためには、何が大事なのかと考えさせ始めたのだった。

8月の富山オフィスでの朝礼で、私の横に座っている今年の新入社員のIさんの顔を見て、今19歳のIさんは26年先には45歳の中堅社員になっているが、その時に朝日建設はあるのだろうか?なければいけないが、そのために必要なこと、それは彼ら若手の育成だろうと思った。そして、楠田丘さんの言葉を思い出し、若手に限らず社員の育成のためには、1970年代に導入し、考課者訓練も1度行ったもののその後本質が理解されず、運用が形骸化している当社の人事考課制度をまず見直すことだと思った。先月行われた工事部のKさんの結婚披露宴で私は、「当社は26年後に創業100周年を迎えるが、今24歳のKさんはその時ちょうど50歳で、幹部として活躍しているでしょう」と挨拶したが、これは当社の人事考課制度を根本から見直さなければいけないとの思いからの挨拶だった。

そんなことを考えているとき、タイミングよく今月11日と12日の2日間にわたって行われた職業能力開発推進者講習(「職業能力評価基準」の活用)の案内を目にし “「能力の見える化」を通じて、いきいきとした職場づくりを目指そう!”というサブタイトルに惹かれて久しぶりに人事考課の講習会に参加した。そして、講習会初日の最初の休憩時間に、講師の濱岸さんに、「私が会社に入った昭和50年に楠田丘さんのセミナーに参加した時に、楠田丘さんから聞いた『人事考課は給料や賞与を決めるためだけに行うのではなく、人材育成に使うことが大事だ』という言葉が忘れられない」と話しかけたら、濱岸さんは、「私は楠丘(くすきゅう)の門下生です」と嬉しそうに応え、その後の講義の中で何度も私に向かって「社長のところではどうですか?」と問いかけられてしまった。関西弁丸出しの講義は時間を忘れさせられるほどに楽しく学べたが、学んでいる最中に、今年4月から毎月、東京の経営コンサルタントの小澤さんに来てもらって実施している社員教育プロジェクトに、濱岸さんを当社に招いての教育をドッキングするアイデアがひらめいた。今、社員教育プロジェクトで議論し作成している「社員の職種別階層別キャリアプラン」が、賃金検討会で話題になる「どうすれば格付けが上がるかを部下に示すのが難しい」という課題を解決するのに大いに役立つだろうと思っていたので、濱岸さんの力を借りて、より具体的で効果的な「職業能力評価基準」を作成しようということである。

私の経営理念のふたつ目は「人は経費ではなく資源」であり、資源であり財産となる社員を育てるために、新年式で発表する年度経営指針の第一番に昨年、今年と「社員教育の徹底」を挙げた。昨年はお題目に終わってしまったが、今年は「社員教育プロジェクト」を実施している。来年の経営指針も、第一番は「社員教育の徹底」とし、具体的な戦略のひとつとして、全社員参加の人事考課セミナーの開催、考課者訓練、被考課者訓練の実施、そして「職業能力評価基準」の作成を挙げようと考えている。

「人が第一、戦略は二の次と心得ること。仕事でもっとも重要なことは適材適所の人事であって、優れた人材を得なければ、どんなにいい戦略も実現できない。(ジャック・ウェルチ、米国の経営者、元ゼネラルエレクトリック(GE)のCEO)」はその通りだと思う。しかし、優れた人材を得るための戦略が人事考課であり、これによって育った「優れた人材」で、「いい戦略」が遂行できるのである。

2040年に向かってなすべき全ての戦略、戦術の土台は「人材育成」であり、そのための優れた人事考課制度の構築と実践だと確信している。

私は平成24年に富山市建設業協会の会長に就任し、2年目の昨年の予算に社会貢献活動費として新規に100万円を計上して、富山市が備蓄している災害用簡易トイレを使う際の仕切用簡易テント50基を富山市に寄贈しました。

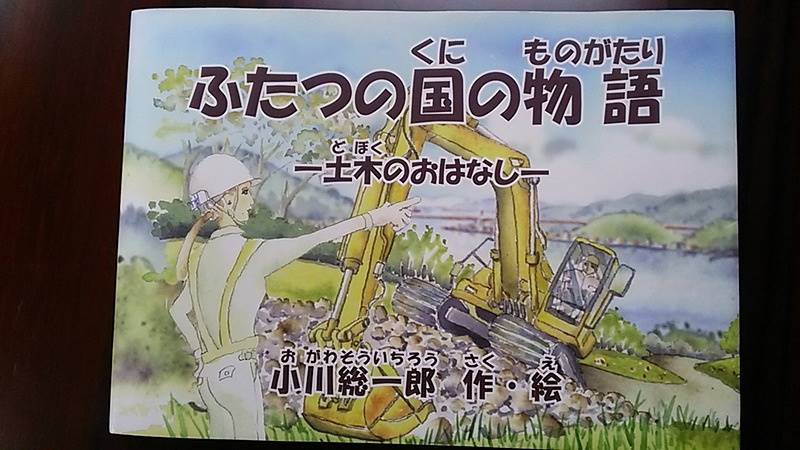

3年目の今年、社会貢献活動として昨年同様の富山市への簡易テント50基の寄贈に加えて、私の提案で、絵本「ふたつの国の物語 ―土木のおはなし―」を富山市内の全中学校と図書館に贈ることにしました。

この提案は、私が東京の理工図書株式会社の女性社長 柴山斐呂子さんと出会った縁から生れたものです。

20年以上前から続いている全国の建設業経営者20人くらいのグループ『建設みらい』の定例会が、昨年12月に東京の日刊建設通信新聞社の会議室で開催され、新会員として柴山さんが紹介されました。自己紹介で、先代社長であった夫の急逝を受けて専業主婦から社長に就任したことや、理工図書が出版している大正11年創刊の月刊「土木技術」の内容を、土木技術者をはじめ、学生、子供を持つお母様方にも読んでもらえるよう、来年から一新すると熱く話されました。

そして今年4月、柴山社長が想いを込めて発行したであろう絵本の紹介記事が、日刊建設通信新聞に掲載されました。それが「ふたつの国の物語―土木のおはなし―」(写真1、2)だったのです。この記事は次の通りです。

『ランドスケープ・アーキテクトの小川総一郎氏による子ども向けの絵本。文明の進んだシブの国と、未開のアトの国。立派なインフラが整備されたシブでは若者の土木離れが進み、アトから安い労働力を受け入れることに。アトの若者は熱心に働き、技術を身に付けて大きな工事も任されるようになる。その先に待っているのは、いま日本で問題になっている事態そのものだ。絵本という素材を通し、土木産業の抱える構造を端的に示す。暖かなタッチの水彩画で描かれる現場は、輝いて見えるのだが…。

土木はあらゆるライフラインを整備するために必要なだけでなく、自然との共存もテーマになる。水の流れ、食物、空気の浄化などを自然環境が担っていることは、誰でも知っている。これまで土木は自然を破壊し、征服する行為と一般には思われてきたが、本書では、自然を再生し、都市に取り込んでいくこともできる技術であると主張する。担い手不足が深刻化しているこの業界に必要な手立ては、仕事の意義と可能性をしっかりと若い世代に伝えていくことだろう。絵本では「高い給料」がポイントにもなっているところも重要な視点だ。』

早速この絵本を入手して読みながら、建設業を知ってもらうのも社会貢献活動であると思ったので、担当委員会に諮ったところ、前編の絵本は小学生でも読めるが、後編の3篇の随筆(写真3、4、5)はそれぞれ素晴らしいけれども小学生には難しいだろうということで、中学校に贈ることになりました。

贈る相手先と数を検討の結果、市立中学校全26校に167冊とその他の中学校2校と支援学校6校に21冊、そして富山市内の図書館とその分室に50冊の合計238冊としました。

今、日本の建設業界は危機的な技術者・技能者不足です。その対策として、国土交通省と建設業5団体が5年以内に女性技術者・技能者を現状の10万人から20万人に増やす数値目標を設定しました。しかし、平成3年からこれまでに土木部と電気部に延べ16人の女性技術者を採用してきたわが社ですが、現在頑張っている女性技術者は土木部のTさんとKさんの2人だけで、ほとんどが結婚を機に退職したという現実を知る私には、この目標のクリアは非常に厳しいと思われます。

また、政府は2020年東京五輪に向け、外国人技能労働者の受け入れ期間を2年延長して最長5年としましたが、これも抜本的な対策とは言えず、むしろ労務費単価を下げることになりはしないかと危惧します。

10月6日に富山市の教育長に絵本167冊の目録を贈呈(写真6、7、8)しましたが、私は教育委員会を通じて絵本を配布するだけではこの活動の効果が小さいと考え、10月15日の富山市中学校長会の席で、 26人の校長先生方にこの絵本贈呈の趣旨は、生徒がこの絵本を読んで土木の仕事について理解し、日本の明日を担う土木技術者を目指してもらうことであり、先生方には生徒の進路指導に役立てていただきたいと強く訴えました。

また、10月20日に国土交通省本省の吉田建設流通政策審議官や北陸地方整備局の野田局長など幹部職員の皆さんや、富山、石川、福井の 3 県の土木部幹部の皆さん、そして全国建設業協会など関連団体幹部の皆さんが出席して開催された北陸三県建設業協会ブロック会議での「建設業への入植促進に向けた施策の展開について」の議題の際に、私は次のように発言しました。北陸地整から回答があった、産学官の連携による「北陸建設界の担い手確保・育成推進協議会(座長・野田徹北陸地方整備局長)」の発足と、その構成メンバーに大学の工学部の教授や工業高校の校長が入っていることは評価できるが、小中学校時代から土木に関心を持たせることも大切だとして、富山市建設業協会の絵本贈呈の話を披露しました。

人材の確保育成は、一朝一夕にはできません。これからも、富山経済同友会が行っている課外授業でこれまでより時間をかけて土木の説明をするなどあらゆる機会をとらえて、将来を見据えた土木の人材育成、発掘活動を続けていく覚悟です。

1月6日の新年式で私が発表した4つの今年度経営指針の4番目が「BCP(Business Continuity Plan 事業継続計画)の策定」であった。そして、1月のこのコラムで「事業継続計画(BCP)の策定」と題して、私が今年度の経営指針にBCPの策定をかかげた経緯を書いた。抜粋して以下に再掲する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

1月6日の新年式で、私は4つの今年度経営指針を発表した。それは、?社員教育の徹底、?CZ(クッションゼロ)式原価管理の徹底、?CCPMの考え方の全工事での展開、そして?BCPの策定であった。そして、今年初めて掲げた?について、次のように説明した。<中略> 今年度の指針として、?や?の「徹底」とか?の「展開」といった期限の定めが明確でない表現ではなくて、「策定」という期限を切った言葉を使ったのは、どうしても今年中に、それも出来るだけ早くBCPを作り上げなければいけないという思いからであった。そのきっかけは、昨年11月に参加した富山県建設業協会主催の建設業経営講習会「建設会社における災害時事業継続計画・BCP」である。<中略>(この)講習会に参加したのは、開催案内に「一昨年の東日本大震災により、建設業経営のポイントの一つに非常時に対応した経営戦略の構築に重点が置かれています。建設企業の皆様も、地方自治体等と防災協定を締結し災害時に備えていることと思われますが、BCPを策定することで災害時に必要な具体的な行動がより明確になります」とあったことだ。<中略> 講演会の講師は、東日本建設業保証?の関連会社である?建設経営サービスのコンサルタントUさんだった <中略> 非常に分かりやすく、具体的にやるべきこともイメージできた講演会だったが、BCPを作成できそうだと思ったのは、「まとめ」での『当初から完璧な仕組みを整えるのではなく、「継続的改善」を意識し、レベルアップしていく』というUさんの言葉であった。気が楽になった。そして、建設業を営むものの使命は、ふるさと富山を発展させるために構築物を造ったり維持修繕したりするだけでなく、ふるさと富山が大災害に見舞われた時すぐに復旧活動できるようBCPを作成することも大事な使命だと思った。<後略>

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

このような経緯で、新年式の後すぐに?建設経営サービスとBCP策定に係るコンサルタント契約を結んだが、提案されたコンサル内容のひとつに、朝日建設?版BCP作成のための社員向けキックオフコンサル(対象社員全員参加)があった。全社員が一堂に会する場所でキック宣言することは難しいので2月の社長朝礼で私がこれを行うこととして、2月3日(月)に八尾オフィス、4日(火)に富山オフィス、そして5日(水)に本社で、前述のコラムを読み上げてから、震度6以上の地震を想定し、まずは社員の安否確認から始まるBCPの策定を宣言した。

2月17日にはUコンサルタントが来社し、午前中に、本社の建物が使用不能となった場合に代替拠点として想定される八尾オフィス、次に北代のあさひホームと富山オフィス、そして本社を視察、午後から当社の役員と各部門の代表者に対して、朝日建設?版BCP策定のためのひな形BCPの説明をした。これを受けて、BCP策定作業部会を立ち上げたが、部会の構成メンバーは部会長がD土木本部副本部長で、総務部からH・F部長、S主任(書記)、富山オフィスからO所長とU主任、八尾オフィスからH・M主任、そしてオブザーバーの私の7名である。3月の本社会議室での会議を皮切りに、翌4月から8月まで富山オフィスと八尾オフィスで交互に毎月1回会議を行った。

会議はD部会長のリーダーシップで、ひな形BCPの順を追いながら災害対策本部の人員構成や指揮命令系統の検討、応急対応メンバーのための資機材や各部署での備蓄品のリストアップと必要数量の検討、そして不足物資の購入など、様々な課題の検討を重ねた。また、災害発生時の最優先課題である社員・家族の安否確認の方法として、セコムの緊急連絡網サービスを導入することに決定し、防災の日の9月1日に、セコムの担当者から作業部会メンバーと各部署からの代表者に、各自の携帯電話のメールアドレスをこのサービスへ設定する作業を指導してもらい、テスト送信し安否などの返信をして運用確認をした。9月中には全社員と家族のメールアドレスのこのサービスへの設定を完了したい。

9月16日には再度Uコンサルタントに来社してもらい、6時間余りかけて当社がこれまでに形作ってきた朝日建設?版BCPのチェック、最新情報の提供などをしてもらった。最終修正作業の後、10月1日付でBCPを発行する予定(写真1)である。

9月15日に「新老人の会」ジャンボリー宮城大会に参加した後、被災地訪問ツアーで名取市の閑上(ゆりあげ)地区に出かけたが、現地ガイドさんの話で、事前の訓練がいかに生死を分けるかを知らされた。石巻市立大川小学校では、校庭に残っていた児童のうちの74人(全校児童108人の7割)と、校内にいた教職員11人のうち10人が亡くなったが、津波が来るまでの50分間、校庭にいた児童と先生は動かず避難しなかったという。一方、他の小学校では、「津波が来たらとにかく逃げろ」と教えられていて、津波が来ると分かるとすぐに、児童は先生の指示を待つことなく避難し、途中で「津波が来るから逃げて!」とお年寄りに声をかけたりしながら逃げたので、亡くなったのは当日学校を休んで家にいた児童ひとりだったというのだ。

大震災は明日にも起こるかもしれない。繰り返しBCPに基づいた訓練を行い、社員の頭と身体に災害時に具体的に自分がとるべき行動を染み込ませることも社長の仕事であると思っている。