5月17日(土)に、一昨年の5月24日に亡くなった父の3回忌法要を行った。あっと言う間の2年間だったように思う。そして、父が亡くなった時のことを思い出した。

父は、2005年(平成17年)4月に妻(=私の母親)が入院してからは、私の家と渡り廊下でつながった隣の家に一人で住み、2006年(平成18年)7月に、朝日建設の子会社の(有)朝日ケアの2番目の老人介護事業所「あさひホーム吉作」が家から歩いて3分ほどの場所に開設されてからは、そこのデイサービスを利用するようになった。しかし、毎年毎年歩行がおぼつかなくなってきて、家からホームまで10分以上かかるようになり、2011年(平成23年)の夏前には昼を過ぎてもベッドから起きてこなくなったので、確実に食事をとるために「あさひホーム吉作」のアパートに入所した。

そして翌2012年の4月20日に92歳の誕生日を迎えたが、4月はじめに下の入れ歯を紛失したこともあってか食欲がなくなってきていて、しょっちゅう点滴を打つようになっていた。そこで、何とか口に入れてもらおうと、安野屋にあるレストランの“イカのマリネ”が父の好物だったことを思い出し、そのレストランに“イカのマリネ”を注文し、会社の帰りにもらって父に食べさせたことがあった。3切れほど食べてくれた。また、当社の経理課長を務め、あさひホーム(北代)のホーム長を務めてくれてもいたMさんが、父の食欲が全く無くなってきたことを知り、父が生れ故郷の伊勢の絲印煎餅(いといんせんべい)が大好きだったことをよく覚えていて、三重県に嫁いでいる妹さんに頼んで絲印煎餅を送ってもらい、私と一緒にホームに出かけた。残念ながら1枚も食べてくれなかったが、高校卒業以来ずっと朝日建設で働き、会長さんに育ててもらったといつも口にしていた丸田さんの気持ちが嬉しかった。

5月に入ってからは、私は毎朝会社に行く前に父の様子を見にホームに立ち寄ったが、日に日に生気がなくなってきた。そして、5月19日(土)の正午前、業務推進会議中に妻から携帯電話に電話がかかってきたが、会議中だから終わってから電話すると言って電話を切った。会議を終えて妻の携帯電話に電話したら、救急車の音が聞こえる。そばに救急車が来ているのかと尋ねると、今救急車の中にいて、父を当日の救急指定病院である済生会富山病院に搬送しているところだという。父が朝からお腹が痛い痛いと苦しがり、M介護部長が救急車を呼んで救急病院に行ったほうがよいと判断し、ホームの隣の矢後医院で手続きをしてから病院に向かっているところだった。緊急事態を理解し、仕事の区切りを付けて3時過ぎに病院についた。何人もの急患が運ばれていて父の再検査も1時間ほど待たされたが、検査を終わり担当医師から私と弟が結果を聞かされた。胃から出血していて胃潰瘍か胃がんであろうが、手術をするなら救急指定日で医者がそろっている今日の内にしかできない。しかし、手術せずにこのままにしていても回復する可能性が無いではない。家族で相談し結論を出すようにと言われた。

私は、母が亡くなった時のことを思った。母は2003年(平成15年)4月の「あさひホーム(北代)」開所時からショートステイを利用していて、言葉を発することはほとんど無く、車椅子で、食事も全介助だったが、寝たきりではなかった。その母が2005年(平成17年)4月に、自宅で誤嚥から呼吸も心臓も止まり、救急車で富山大学附属病院に運ばれた。命が危ないと思われたのが、心臓が強くて再び動き出した。しかし、自分では呼吸ができないので喉に入れたチューブから空気を送り、栄養は鼻からチューブで送られ、完全な植物人間になってしまった。

ベッドの横には機械が置かれ、モニターに心拍数のグラフが映し出されていた。夏には富山病院に転院して気管切開し胃ろうを作った。そして年を越して雪のひどい1月10日の夜、85歳の生涯を閉じた。富山病院に駆けつけ母を見て、これでやっと母も楽になれたと思った。

そんな経験をしていたので、済生会富山病院の医師に手術をするかしないかの判断を迫られ、一瞬どうすべきかと迷ったが、すぐに手術はしないとの結論に至った。手術がうまくいったとしても、元のように食欲が戻り、自分で歩けるようになるわけではあるまいし、手術中に亡くなることは無くても、母のようにただ生きているというだけの植物人間になる可能性も大きいだろうと思ったからだ。

病室に移った父は点滴のチューブを嫌がり、しきりに手でチューブをはずそうとするのでミトンをはめることになったが、私に何度もミトンをとってくれと頼む。私は、ミトンを外す振りをして、「難しくて取れない」と嘘を言った。

翌日の日曜日は、私が次年度の財務委員長として出席しなければいけないロータリーの地区協議会が午前中からあり、夕方には他の会合の懇親会があった。懇親会を中座し、午後8時過ぎにようやく父を見舞った。その日の日中に病院から、点滴のチューブを父が手で払って外さないよう、精神安定剤を点滴から注入したいがよろしいかという連絡があり、了承していた。「父は肩で息をしていた」と手帳に書き付けている。

21日の月曜日は、8時前に病院を訪ね30分ほどだけ病室にいてから出社し、業界関係の打合せ、役所との意見交換会、社内会議、そして銀行の講演会に出席した。講演会の後の懇親会を欠席して会社に戻る途中に病院の担当看護師さんから電話があり、病状が厳しいので夜の付き添いをするようにと言われた。弟と打合せし、その日は弟が泊まることになった。

22日(火)は、8時前に病院に行き、弟に夜の様子を聞いた後、10時まで病室にいた。午後は、富山県建設業協会の総会、法人化50周年式典、そしてパーティーと続き、その夜も弟が泊まってくれることになっていたので、酔っていたこともあり、病院には寄らずに帰宅した。

23日(水)、8時前に病院へ。看護師長から、足の指が黒ずんできていて冷たい。尿の出る量が少ないために体がむくんできていると言われる。主治医の回診があり、上の血圧は80。この夜は私が泊まることにしていたので、午後3時に病院に行く。月曜日にも火曜日にも、朝日建設や朝日ケアの社員、職員が何人も見舞いに訪れていたが、当社のOBで車椅子生活している

Fさんが車椅子で病室に現れたのには驚いた。掛け布団の下のやせ細った父の脚を撫でながら、「こんなに細くなってしまって」と涙ぐむ姿に、私もウルッとした。午後6時、上の血圧は68。午後11時20分の上の血圧は75。

24日(木)、午前4時40分の看護師の巡視時に、脈が落ちてきていて心拍数は1分間に30回と弱まっているので、家族に連絡するようにと指示される。確かに、心拍数を測るモニターの数値はどんどん下がってきている。自宅と弟に電話した後、5時5分ころにモニターの数値がゼロに。「心臓が止まった、ついに親父が死んでしまった」と思ったら、またチョットだけ回復したので、家族が到着するまでもつかと思うも、またゼロになりそのまま回復しなくなった。5時29分に主治医が死亡を確認した。

以前、父の代理で父方の伯母の葬儀に伊勢に出かけたとき、久しぶりに会った東京在住の従兄から、「葬式は故人の最後の贈り物と言う。遠くはなれて久しく会っていない親戚や知人に会うことができるから」と言われて、なるほどと思ったが、父の3回忌は、父の最後の日々を思い起こさせてくれ、日記を読み返したり、妻と当時の状況を話し合って確認出来たりした。読者には迷惑かもしれないが、こうして長々とコラムに書き連ね文章で記録に残したことも、故人の贈り物なのかもしれない。そして、父の92年の生涯を想い、合掌。

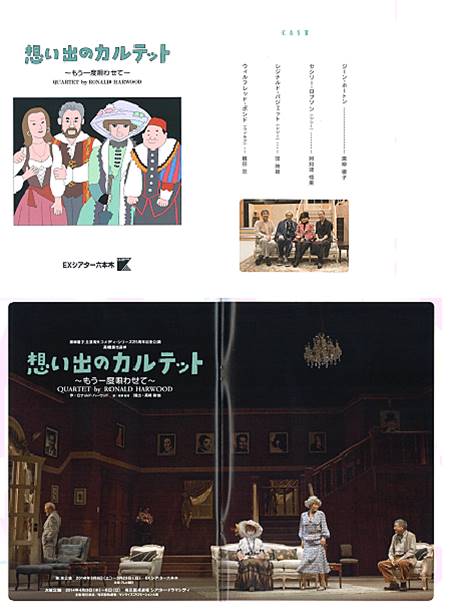

今回のコラムのタイトル「想い出のカルテット〜もう一度唄わせて〜」は、4月5日(土)に大阪で観た、黒柳徹子主演の海外コメディーの演目である。

私はこれまでに演劇の舞台を観たことが無かった訳ではなく、昭和45年から50年までの兵庫県でのサラリーマン時代には、先輩社員に誘われて労演(勤労者演劇協(議)会)の芝居を神戸で何度か観たことがあった。いのうえひさしが書いた芝居が面白かったことを覚えている。

しかし富山に戻ってからは、映画館には年に1回も行けばよいほうで、家でもテレビドラマもほとんど見ることがなく、まして芝居を観に出かけることは無かった。その私が、わざわざ旅費と宿泊費をかけて大阪まで演劇を観にいったのだ。

きっかけは、3月21日の朝日新聞の記事である。新聞の中程の左面に、梅田芸術劇場で行われる演劇やコンサートなどが全面広告してあったが、見るともなしに見ていた私の目に飛び込んできたのが、一番下にあった黒柳徹子が主演する「想い出のカルテット〜もう一度唄わせて〜」だった。4月3日から6日まで梅田芸術劇場にあるシアター・ドラマシティでおこなわれるとある。サラリーマン時代の仕事場であり遊び場だった大阪に久しぶりに出かけたい思いに駆られた。そしてこの全面広告の紙面の右面が芸能欄で、一番上に「徹子の喜劇 年重ね ますます」という見出しの記事があった。この記事の最後に、「いま80歳。シリーズの一つ、「幸せの背くらべ」は92歳の役だが、92歳になったとき再演したい。目指す境地だ。」とあった。80歳とは知らなかった。これで観に行こうと決めた。

黒柳徹子は、私が小学生のときから知っていた。このコラムを読むほとんどの人は知らないだろうが、1954年(昭和29年)から3年間放送されたNHKのラジオ番組「ヤン坊ニン坊トン坊」で、末っ子のトン坊の声を演じていた。60年経った今でも、ヤン坊とニン坊の声が、横山道代と里見京子であったことを覚えているし、カラスのトマトさんが歌っていた歌の歌詞とメロディーを今でも少し覚えている。そしてラジオからテレビに移り、NHKテレビの連続人形劇「チロリン村とくるみの木」で黒柳徹子は声の出演をしていたが、ネットで調べたらピーナッツのピー子役であり、里見京子はクルミのクル子、横山道代はタマネギのトン平役だった。

その後、1961年(昭和36年)から始まったNHKテレビの土曜夜のバラエティ番組「夢であいましょう」にレギュラー出演して、当時テレビに出始めの渥美清と軽妙なやり取りをしていた。この番組の中の永六輔作詞・中村八大作曲による「今月のうた」から、坂本九の『上を向いて歩こう』が生れ、初めてこの歌が歌われた翌週の月曜日、中学3年生だった私のクラスは、「あの歌、いいのー(いいね)」で持ちきりだったことを覚えている。

また、平日の放送のため私はあまり見たことが無いけれど、1976年(昭和51年)にスタートしたトーク番組「徹子の部屋」は未だに続いている。

そして、1981年(昭和56年)に彼女が書いた「窓ぎわのトットちゃん」は、出版されると同時に購入し一気に読み終えた。そして完全に黒柳徹子のファンになった。

さて、2月のロータリークラブ合同例会の講演会で、日本には創業100年以上の企業が世界でダントツに多いと聞いた。数字を良く覚えていなかったのでネットで検索したら、2万6000社とあった。この話を聞くまでは、当社の創業100周年のことを意識したことが無かった。しかし、当社は1940年(昭和15年)10月の創業だから今年は74年目であり、2040年10月に100周年を迎えることになる。2010年(平成22年)の創業70周年記念式典に、会長であった父は90歳で出席したので、私も100周年式典に出席しようと、この講演を聴いてから俄然思い始めた。私がジュニア会員の{新老人の会}には、102歳の日野原重明会長を初め元気な90歳代が目白押しであり、私が100周年記念式典に93歳元気しゃんしゃんで出席するのも、現実性のないことではないとも思った。そこに、黒柳徹子が80歳にして舞台に立っている、そして92歳で「幸せの背くらべ」を再演したいという記事である。これは、観ない手は無いと思ったのだ。

紙面がなくなってきたが、大阪で観た黒柳徹子の年齢を全く感じさせない舞台に驚いた。テレビでのマシンガントークと呼ばれる声そのままに、良く通る高い声で台詞を喋り、感情豊かに演技する。舞台とあって、双眼鏡で覗いた顔は凄く濃いメーキャップだったが、他の3人の役者との息もぴったりで、時間を忘れて見入っていた。そして、私も、黒柳徹子をお手本にして80歳を迎えよう、「新老人の会」でご一緒している80歳90歳代の元気なお年とりを手本にしようと思った。

翌日の日曜日、今は年賀状のやり取りだけになっている、大阪時代に通っていたステーキハウスのママと39年ぶりに再会した。顔が分かるだろうかと思っていたが、お互いに一目で分かった。年齢は80歳を過ぎているはずだと思いながらもあまりに若々しいので、ひょっとしてまだ70歳代かと思って尋ねたら、なんと91歳とおっしゃる。ぶったまげた。ホテルのロビーの喫茶コーナーで1時間半もお互いのその後の話をしてから、昼食を一緒しようとなった。誘われたのが、ホテルの地下のなじみのステーキハウス。いくら自分がステーキハウスを経営していたからといって、ステーキを誘われるとは思わなかった。彼女のステーキの半分は私の口に入ったが、それでも91歳でステーキをおいしく食べられるということに感動した。102歳の日野原先生は今でも週に2回はフィレステーキを100グラム食べられると聞いたが、黒柳徹子はどうなのだろうか?

健康で93歳を迎え、当社の創業100周年記念式典に笑顔で出席しようと強く決意した今回の観劇であった。

3年前の2011年3月11日(金)午後2時46分に東日本大震災が発生した。国難と言えるこの災害を復旧するために当社としても何らかの支援を行おうと、週明けの3月14日(月)に臨時役員会を開いた。まず義援金を北日本新聞社を通じて日本赤十字社に贈ることを決め、昼には50万円を新聞社に届けた。また、前日の日曜日に国土交通省からあった緊急 要請に基づき、救援隊の一員として当社から社員を被災地に派遣することも決め、第一陣としてTさん、さらに第二陣としてSさんが向かってくれた。

しかし、会社としての行動はこれにとどまり、その後は時間が過ぎるだけであった。被災地に救援物資を運んだり、被災地で炊き出しをしたり、瓦礫の撤去を手伝ったりするなど、もっと直接的な支援をすればよいのだろうけれど、経営を考えると会社としても個人としても出来ないと後ろ向きに思い、一歩を踏み出せないことに恥ずかしさともどかしさを感じていた。

そんな時、以前聞いたニュースが頭に浮かんだ。それは、東北地方には良い温泉がたくさんあるが、今回の大震災ですっかり客が来なくなった。ぜひそこに行って飲食したり土産を買ったりしてお金を使ってほしい、そして、宴会だけでなく、被災地の様子も見ていってほしい、という内容であった。

そこで5月13日の経営戦略会議の席で、「今年の経営環境は昨年よりさらに厳しく、12月決算では赤字も予測される。しかし、東北地方に同僚や家族と旅をし、温泉などでお金を 落とし、被災地を自分の目で見てきた社員に対して、会社から家族も含めて経費の補助をしようと思う」と提案したところ反対意見は無く、私の提案に触発されて、止めて久しい会社の慰安旅行を被災地にすればよいのではないかという意見が出た。結果は、私の思いに反して東北旅行を計画する社員も実行した社員も出なかった。それならばと、思い切って慰安旅行をしようと決めた。それが2001年の中国旅行以来10年ぶりとなった7月7日〜8日の慰安旅行であった。

被災地には災害救援隊であることの腕章・ステッカーを交付されていなければ立ち入れないので、この慰安旅行は“原発問題で観光客激減!!「会津地方」震災支援ツアー”という企画で、福島第一原発事故で 退去を強いられた、福島第2原発がある楢葉町の住民が当初180名避難していた会津若松の芦ノ牧温泉丸峰観光ホテルに宿泊し、近辺の観光をすることにした。

この旅行には当時の全社員74名の内56名が参加し、避難住民への義援品のTシャツ 200枚、高岡の銘菓“とこなつ”240個、清酒“立山”の1升ビン12本を2台の大型バスに積み込んで出発した。1泊2日の短い旅行であったが、旅行を終えてから書いたこのコラム「フクシマ会津若松に旅して」の終わりに以下のように書いている。

大内宿の中の一軒で、和紙に書かれた言葉が私の目に飛び込んできた。店主の女性が自ら書いた言葉「笑って過せる時がきっと来る。2011.3.11.14.46」である。来年は宮城県、再来年は岩手県に行こう、そして、笑顔を探そう…と、帰路のバスの中で思った。

しかし、一昨年も昨年もこの慰安旅行は実現しなかった。でも、震災復興が遅れ、避難生活している人々が26万人を超えているのに、ソチオリンピックや2020年の東京オリンピックの明るい話題に隠れて、あるいは安穏とした日常に埋没して、被災地のことや被災された人のことを忘れがちになっている自分や自分の周りの人々のことを思うとき、実際に被災地に出かけ、自分の足で被災地に立って災害の傷跡を確認することが、この大震災のことを少しでも強く記憶にとどめるために必要だと思った。そこで出来上がったのが5月30日(金)〜6月1日(日)の“貸し切り バスで行く 東北震災支援2泊3日 岩手県/「陸前高田」と宮城県/「気仙沼」「南三陸町」「松島海岸」「仙台」”である。被災地を訪れるだけではなく、初日のバスの中でボランティアガイドによる現状説明を聞き、2日目の南三陸町では「語り部による学びのプログラム」の受講も盛り込んである。

政府主催の東日本大震災3周年追悼式で、天皇陛下は「被災した人々の上には、今もさまざまな苦労があることと察しています。この人々の健康が守られ、どうか希望を失うことなくこれからを過していかれるよう、長きにわたって国民皆が心を一つにして寄り添っていくことが大切と思います。そして、この大震災の記憶を決して忘れることなく子孫に伝え、防災に対する心掛けを育み、安全な国土を築くことを目指して進んでいくことを期待しています。」と述べられている。日本国民として、このお言葉をしっかり受け止め、実際の行動に移さなければいけないと強く思う。当社としてのその第一歩が今度の慰安旅行だととらえており、多くの社員の参加を期待している。