私が所属している富山みらいロータリークラブの事業として、初めてバヌアツ共和国を訪れたのは2006年12月だった。

1999年5月に、私がクラブ会長としてオーストラリアのシドニー近郊の町にあるケントホーストロータリークラブに姉妹クラブ締結の協議に訪れ、2001年に姉妹クラブ締結をしたが、このケントホーストクラブがバヌアツで行っていて、我がクラブも資金援助したベネ・クリニック(授産施設)建設事業を視察するのが目的だった。

その時は2度と訪れることは無いだろうと思っていたのに、2009年8月に娘たちも連れて2度目の訪問をした。別の場所でのクリニック建設工事に実際に参加し、近所のホグハーバー小学校にパソコンなどを贈るためであった。

バヌアツは何しろ遠い南太平洋の島国であり、もう行かないでおこうと思っていた。しかし、2012年6月に我がクラブの15周年記念式典を行うにあたり、ケントホーストクラブへの参加要請と、それにあわせての3度目のバヌアツ行きが計画された。不参加と決めていたのに、過去2回とも一緒に出かけた 3人に宴席で強く誘われ、出かけてしまった。

これでこそ終わりにしようと思っていたところ、今年11月8日に開催されるケントホーストクラブ創立40周年記念式典参加にあわせて、4度目のバヌアツ行きが計画された。姉妹クラブの道筋をつけた者として40周年式典には出席しようと思ったが、最初にバヌアツに行き、その後オーストラリアに行くA班の日程は、2日(土)富山発、10日(日)午前中の富山着であり、オーストラリアだけに行くB班の日程は、6日(水)に富山を発って11日(月)の夜に富山に着くというものだった。2日と9日が土曜日で4日(月)が振替休日なので、会社を休む日数はA班もB班も4日間と同じ。それならば、2度行ったことのあるブルーマウンテンの観光が入ったB班よりバヌアツの方が費用はかかるけれど良いだろうと思った。こうして、思いもかけなかった4回目のバヌアツ行きとなったのである。

今回のバヌアツ行きの目的は、これまでにバッテリーを設置しプロジェクターやパソコンを贈ったホグハーバーの小学校と今回新たにナタワ小学校に、それぞれソーラーパネルを自らの手で3枚設置し、発電した直流の電気をバッテリーに蓄え、インバーターで交流に変換し、今回も贈呈するパソコンなどを動かすというものだ。また、これまでと同様に、古着のT シャツや半ズボン、ノートや 鉛筆などの文具の他に、クラブ会員の子どもが使わなくなったピアニカも贈ることにした。

今回の訪問での大きな問題は、ソーラーパネルの運搬だった。発泡スチロールでくるんだ6枚のパネルを参加者8人の内の 6人が一枚ずつ機内に持ち込んで、富山空港から羽田空港、成田空港からシドニー空港、シドニー空港からバヌアツの 首都のポートビラ空港、そしてポートビラ空港から目的地のサント島のサント空港まで運ぶという段取りだったが、まず富山空港で1辺の長さが長すぎると言われた。でも上司と協議してもらい、機内持ち込みできた。しかし、成田空港のカンタス航空では、機内のロッカーの余裕がないということで、3枚ずつ2つにして厳重に発泡スチロールで梱包し、機内に持ち込まない手荷物として預けることになった。このパネルは、目的地のサント空港まで、途中で我々が一旦受け取り再度預けるということなく、そのままサント空港に着いた。空港の出口 には、これまでも毎回お世話になっているケントホーストクラブのネイビルさんと、ホグハーバー小学校の校長先生が待っている。ところが、最後の最後に出ようとしたところで引っかかり、英語が得意なバヌアツ4回目の西尾さんが係員に対応した。西尾さんが小学校の校長とやり取りしたメールを校長先生が 事前にバヌアツ共和国の教育省に送って、ソーラーパネルは 寄付するもので商売するものではないということを伝えていた。そのメールのコピーが空港に 送られていることを係員に話したら、それで通れそうになったのだが、上司の女性から待ったがかかったのだ。西尾さんと 今回初参加の青山さんが出口の横の事務所に連れ込まれ、コピーが本物かどうか分からないので教育省に確認する、それで本物だと分かれば明日の朝 取りに来るようにと言われた。しかし、2人が着ていたジャンパーのロータリーマークを目にした彼女が、自分もロータリークラブに入っていたことがあるので、ロータリーの活動であるなら持ち込んでよいと言ってくれた。どうなることかと心配したが、最大の関門を通過でき一同ホッとした。

今回の宿泊は、前回1泊したオイスターアイランドリゾートのホテルで、ここに11月3日 から3泊した。まず翌日の4日に2回目と3回目に訪れているホグハーバー小学校、5日には今回初めてのナタワ小学校で、それぞれ校長室の屋根と図書室の屋根の上に3枚のソーラーパネルを針金を使って固定し、パネルからケーブルを校長室 あるいは図書館の事務室に降ろし、バッテリーとインバーターに接続してパソコンを稼動させた。さらに追加要望で、各校に2個ずつ直流LED電球を取り付け点灯させた。この一連の 作業を汗だくになりながらほとんど一人で行ったのが、私や 西尾さんと同じくバヌアツ4回目の戸田さんである。職業分類が制御盤配電盤製造業で電気 工事が専門とは言え、戸田さんの技術と腕に感服した。西尾 さんは戸田さんと一緒に屋根に上がりパネルの設置を手伝い、青山さんはハシゴを上ってパネルを手渡すなどそれぞれに役割分担して働いたが、情けないかな私は、もっぱらスマホで写真を撮るだけだった。

今回のバヌアツ訪問でもうひとつ印象に残るのが、一緒に行った4人の女性の積極的な行動。2人はロータリーの会員で後の2人は戸田さんの奥さんとその友人だが、ナタワ小学校での地元部族の歓迎ダンスの輪に飛び込んで踊り、夕食会では 民族音楽の演奏に合わせて踊ったり1弦の民俗楽器を弾いたりと、歌やダンスが苦手な私には、驚きとうらやましさの連続だった。彼女たちは、小学校では子どもたちと紙風船で遊び一緒に「結んで開いて」を歌っていたが、そんな時私は、子どもたちに少しでも違った世界を知ってもらいたいと思い、スマホに入っている富山の風景写真や、次男が弾くピアノの動画を見せたりしていた。少しは自分なりの貢献ができたかと思う。

4回目のバヌアツ訪問で、日本とは全く違う環境で全く違う文化と文明を持つ国を、より深く肌で知ることができ、その発展の様子を実感し、そして、ボランティアとは何か、人間の幸せとは何かと今回も また考える時間を持てたことはありがたい。5回目があるかどうか分からないが、私の人生での貴重な体験となっている4回のバヌアツ訪問である。

10月11日に新潟市で開催された「三方良しの公共事業改革推進カンファレンスin 新潟」に、当社から6人で参加したが、このカンファレンスを開催するために、新潟県胎内市の小野組の小野社長を実行委員長とする実行委員会が今年の春に組織され、私は顧問として準備にいささか関わってきた。

8月末の実行委員会で当日のスケジュールが発表されたが、カンファレンスが終わってからの懇親会での中締めの挨拶を、実行委員会顧問として私が行うことになっていた。私はいろんな懇親会で、乾杯の音頭や中締めの挨拶を頼まれるが、中締めの挨拶は、参加者が酔っていても自分は挨拶しなければいけないのであまり飲み過ぎられないし、飲んでいても挨拶のことが頭に引っかかって落ち着いて飲んでいられないので、中締めの挨拶はあまりやりたくはない。しかし、ご指名とあれば断らないのが私の主義。いつもの通り何とかなるだろうと、中締めの挨拶をすることを素直に了承した。

今回のカンファレンスは、ゴールドラット・コンサルティング・ジャパン代表取締役の岸良裕司さんが「三方良しの 公共事業改革」について解説をした後、問題解決の事例発表として、行政改革を新潟県土木部監理課の阿部さん、教育改革をNPO法人教育のためのTOC日本支部理事の吉田さん(女性)が行った。そして、平成21年7月に私が富山県建設業協会 経営改革推進委員長としてボルファートとやまで行った「三方良しの公共事業推進セミナー」の講師として富山に来てもらった高知市の?礒部組の宮内技術部長が、公共事業改革の事例を発表した。この事例発表を受けて、岸良さんが、これまでのカンファレンスと同様にコーディネーターを務めて、事例発表者の3人に加えて大学生 2人も参加してのパネルディスカッションが行われた。

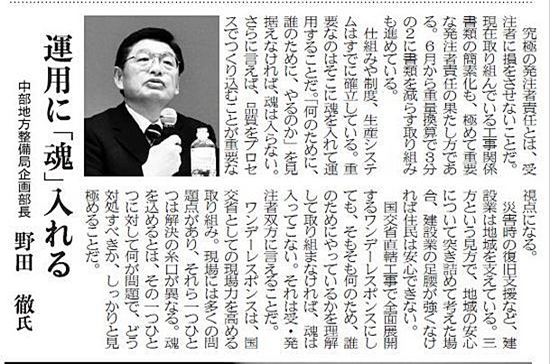

3部構成の今回のカンファレンスは、従来のカンファレンスとは少し視点を変えた内容の 濃いものであったが、カンファレンスの熱気をそのまま持ち 込んだ懇親会には、国土交通省北陸地方整備局の野田局長、木村企画部長、新潟県の宮田土木部長、日刊建設通信新聞社の西山会長などの来賓も出席された。

野田局長は、平成22年11月16日の名古屋でのこのカンファレンスでの座談会で、中部地方整備局の企画部長(当時)として「究極の発注者責任とは、発注者の原因で受注者に損を させないことである」と発言され、それを聞いた私は、役人でもこんなことを言う人がいるの

だと感激し、3日後の19日に「林@感激、覚めやらず」とメールをしたら、その日のうちに 「発注者は“我が事”として考える“組織としての”癖をつけなければなりません」という返事を頂いたその人であり、9月17日に、土木工事部の田島さんと出席した北陸地方整備局の安全管理優良受注者表彰式で、表彰式を終えてから私のほうにやってこられ、「お久しぶりです。名古屋で会ってから何年になりますかね」と私に声をかけてきた人である。

懇親会には130名ほどの参加があったが、野田局長、宮田土木部長など国や新潟県の建設行政のトップの方々、新潟県内各地から、また富山県、石川県からも参加していた若手建設経営者、そして当社の5人を意識し、笑いがとれ、しかしシッカリ印象に残るような話をしようと思った。

懇親会も1時間半経過し、いよいよ私が紹介され登壇。挨拶のスタートは、事前に予定していなかった野田局長についての話。今回のカンファレンスでの来賓挨拶でも、「究極の 発注者責任とは、発注者の原因で受注者に損をさせないことである」と話され、名古屋でのカンファレンスの感激を新たにしたことに触れ、「 “袖触れ合うも他生の縁”、というが、きっと私と野田局長は前世では兄弟だったのだろう」と話した。会場からの笑い声が聞こえ、「よし、よし」と、準備していた話に移行した。

「昨日の10月10日は何の日かご存知ですか?私と妻の結婚35周年でした」、これで爆笑。続いて「35周年記念に家族でイタリアレストランで食事をしたのですが、赤いバラを35本買って、事前にレストランに 届けておき、食事を終えてデザートになったときに感謝を込めて妻に渡しました」に、会場がどよめいた(ように思った)。これからが本題で、「さて、発注者と施工者はパートナーであるとよく言われ、先ほどのカンファレンスでもそう言われました。結婚式の披露宴のスピーチでは、恋人時代はお互いを見つめあい、結婚してからは同じ方向を見る、という話がされます。夫婦もまさにパートナーだと思うのですが、果たして現状では、発注者と施工者は、三方良しの“地域住民”の方向を見ているでしょうか?お互いに見つめあうことも無く、恋人同士でもないのではないでしょうか?結婚しているとしても それは偽装結婚で、お互いにそっぽを向いているのではありませんか?これからは、本当のパートナーとして、地域住民を見て仕事をしていきましょう!」とやった。拍手が起こった。ホッとして降壇したら、司会者から「中締めの万歳か一本締めをしていない」と指摘された。また笑われ、頭をかきながら再度登壇して、「ヨーォ」パン!と一発で締めた。

私が文字として再現したこの挨拶は、酔って話した実際の挨拶と全く一緒ということはないだろう。しかし、懇親会が終わってから、「良い中締めでしたよ」と何人もから言われたことからすると、言いたいと思っていたことは言えたのだと思う。

久々に、合格点をつけられる挨拶ができた。「段取り八分」の実践が奏功したと言えるのだろう。

三方良しカンファレンス(中締め挨拶)

平成22年11月16日の名古屋でのこのカンファレンス/座談会新聞記事

8月30日(金)、伊勢神宮の遷宮(せんぐう)行事「お白石持行事」に参加した。この行事について、伊勢市のホームページに次のように書かれている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「お白石持行事」は一連の遷宮諸行事のひとつであり、新しい御正殿の敷地に敷き詰める「お白石」を奉献する民俗行事で、宮川より拾い集めた「お白石」を奉曳車・木そりに乗せ、沿道や川を練り進みます。神域に入ってからは、一人ひとりが白布に「お白石」を包み、遷宮後は立ち入ることの出来ない新宮の御垣内、真新しい御正殿の近くまで進み、持参した「お白石」を奉献する行事です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

今回この行事に参加したのは、父の実家がある伊勢市に住む従兄のSさんから手紙をもらったからだ。手紙には、「20年に一度の御遷宮の伊勢の雰囲気を肌で感じてみませんか。今日の日本の、日本人の多くの心が、気持ちが「伊勢」に集約されている気持ちがします(一人合点かも)」とあり、Sさんの町内が奉献する8月18日(日)の外宮(げぐう)奉献要領が同封されていた。

私は、昨年5月に亡くなった父の故郷の伊勢市で20年に一度行われる遷宮行事に参加できるのは今年しかないであろうし、久しぶりに従兄たちにも会いたかったのでぜひ参加したいと思った。「日本人の心」に惹かれたことも大きい。しかし、8月18日にははずせない先約があったので、会社が休みの8月24日か31日の土曜日に他の町内の「お白石持行事」に参加するのはどうかと尋ねた。返事は、「お白石持行事」には、町内ごとに作っている法被を着ていないと参加できない、そこでSさんの分家が住む町内の法被が1枚余分にあるので、それを着てその町内が奉献する30日(金)に参加してはどうかというものだった。

30日は経営戦略会議のある日だが、思い切って欠席して「お白石持行事」に参加することにした。鈴木さんが送ってくれた奉献要領には、男性の服装は 白基調のトレパン・肌着、白靴、着用する人は帽子も白とある。そこで白いズボンを買おうとユニクロに電話してみたが、ユニクロには無いとのこと。 妻が、お医者さんの白衣はどうかと言っていたのを思い出し作業服屋にでかけたら、お医者さん用の白いズボンがあり、布製の白い靴もあった。店員さんは、「お白石持行事」に団体で参加するために、白ズボン、白靴、そして白色の帽子の3点セットをまとめて買っていく人が何人かいたとのこと。「お白石持行事」のことを全く知らなかったことに少々恥ずかしさを感じた。

8月30日、午後2時過ぎに近鉄宇治山田駅に着くと、Sさんと父の実家の当主のOさんが迎えに来てくださっている。昨年の5月に父の葬式で会って以来だ。Oさんは開口一番「70歳になりましたよ」。でも体つきは私の父とよく似ていて痩せ型だが若々しい。小太りの鈴木さんも、ステッキをついてはいるものの82歳には見えない。駅のトイレで白ズボンと白靴に替え(写真1)、素行さんが運転する車で外宮に向かう。鈴木さんから法被と白布に包んだ2個のお白石をもらい、杉並木の参道を 同じような服装の老若男女に続いて新御敷地に向かう。

とても蒸し暑く、白いポロシャツの上に法被で、汗がたらたら流れる。新御敷地の入り口では警備員がチェックしている。私は、Sさんの分家の町内の人たちと一緒ではないので、もし咎められたら、「気分が悪くなったのでしばらく休んでいた」と言ったらよいと言われていたが、すんなり入ることが出来た。

ヒノキの香りが漂う新御敷地の中を歩いて、いよいよ真新しい御正殿へ。内宮でのお白石の奉献は7月26日から8月11日までで、外宮でのそれは8月17日から9月1日までであり、外宮の御正殿の周りの敷地は、残すところ3日間ということで、すでにびっしりとお白石が敷き詰められている。私も、前の人たちのやり方に倣って、白布から取り出した2個のお白石をそっと置いた。

帰る時に、大勢の人が、木遣りを歌い、「エンヤ、エンヤ♪エンヤ、エンヤ♪」の掛け声をかけながら長い白い綱を引っ張ってくるのに出会った(写真2)。

綱の先には「お白石」を入れた樽が積まれた奉曳車が見える(写真3)。18日にSさんの町内の人たちと一緒に白い綱を曳くことはできなかったが、伊勢の歴史と伝統を感じられて良かった。

「お白石持行事」を終えてから、私の祖父母と父の長兄夫妻が眠る父の実家大西家の墓を参った。父は6人兄弟の5番目で、残っているのは妹だけ。この叔母を翌日訪ねた。87歳で一人暮らしだが、杖もつかずお元気だった。「これからもお元気でね」と握手して別れた。

日本の伝統行事を訪ねて久しぶりに伊勢に出かけたが、父方の親戚と歓談し、何だかホッとした気分で帰途に着いた。父親のルーツを、そして日本人であることを改めて確認した1泊2日の短い旅であった。