聖路加国際病院理事長の日野原重明先生が2000年に「新老人の会」を組織され会長を務めておられるが、その富山支部の世話人代表(責任者)を作年から私が務めている。

日野原先生は全国の小学校で聴診器を使って「いのちの授業」をされているが、その「いのちの授業」が7月14日に七尾市立小丸山小学校で行なわれることを石川支部の会報で知り、今後の富山支部の活動の参考にしたいと授業参観に出かけた。

授業は6年生の児童を対象に行なわれた。音楽教室の前方で女の先生が弾くピアノ伴奏に合わせて校歌を歌う児童の間を、日野原先生(以下、先生)は両手で大きく指揮をしながら入ってこられた(写真1)。

最初に先生が児童に「私は何歳だと思いますか」と質問すると、事前に聞いていたらしく「98歳」と答えが返る。先生は明治44年生まれで今年99歳になると言って、男児にホワイトボードにその年号を書かせたら「明じ44年」。この男児に、明治44年は西暦何年かと尋ねて書かせると1945年と書く。今年は2010年だから引いたらいくつになるかとの問いかけに、その男児は答えを書けない。これを見て先生は、世界ではモンゴルでもインドでも、小学生が2桁同士の13×13や15×15などの掛け算を暗算で出来ると話し、「モンゴルをかける人?」と問いかける。勢いよく手を挙げた男児がかいたのは「モンゴル」のカタカナで地図ではない。これには、皆笑ってしまった。先生は、日本の地図を描き、ロシア、中国、そしてゴビ砂漠まで描き込む(写真2)。

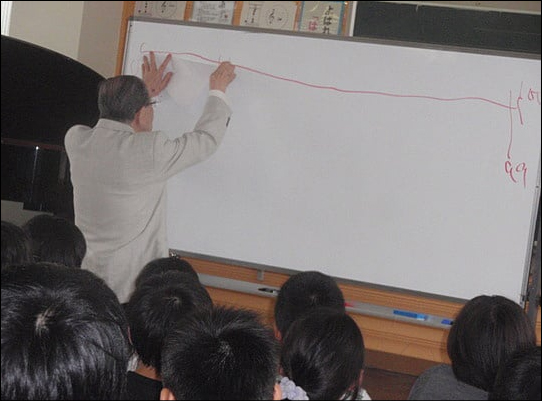

その次に先生は、将来大きくなったら何になりたいかと問いかけ、サッカー選手や野球選手と答えた男児を相手に、サッカーではシュートさせて1度目は先生が受け、2度目は先生がはずして「これはスペインの勝ちだな」と笑わせ、野球(写真3)ではイチローの真似をさせ、「そうじゃないだろう」とご自身でユニフォームの袖をつまみ上げる仕草や打撃フォームを上手に真似される。ピアノを習っている女児にピアノを弾かせてから(写真4)、今度はホワイトボードの左端から右端に1本の線を引き、左端を0歳、右端を100歳として右端のちょっと左に98と書いた後、児童に年齢を尋ねると12歳と11歳という答。答えた女児たちに、線の上に12歳と11歳と思うところに印をつけさせてから、傍らの紙で0から12までの長さを合わせ(写真5)、それを24、36、48と移動させたら3回で100に届いてしまう。11でも同じこと。その上で先生は、両手を広げて左手で0右手で100を押さえ、おでこがついたところが50、そしてまた両手とおでこで0と50の半分が25と示してから、11や12の位置に印をされ、「君たちはここにいるよ」と話された。

ここから生きているということに話題が転換する。りんご(写真6)、ピーマン、レモンなどの模型を使って心臓の位置や大きさを説明してから、教室の前に出てきた数人の児童たちに聴診器(写真7)を左の胸に当てさせて自分の心臓の音を聞かせる。その数を数えさせてから、人間や象、そしてネズミなどの心臓の鼓動数の違いを説明される。そして、「心臓が動いているから生きているのでありいのちを持っているのだけれど、そのいのちは風や空気中の酸素と同じように目には見えない。でも君たちは朝起きて、食事をして歯を磨き、学校に来て勉強したり遊んだりしているのは時間を使っているということであり、時間を持っているということ。いのちとは時間。子どもの時は、時間を自分のために使うけれど、大人になったら自分のことにだけでなく、他人のことにも使うようになる」と話された。

締めくくりは「シャボン玉」の歌。シャボンが石鹸だということを子ども達は誰も知らなかったけれど、この歌の歌詞は野口雨情(写真8)が自分の赤ちゃんが生まれて間もなく死んでしまったことを悲しんで作詞したということを話され、女児のピアノ伴奏で先生が指揮して、生徒も参観していた父兄も音楽教室の皆が一緒に「シャボン玉」を歌った。

あっと言う間の45分間の授業だったが、内容は実に深く重かった。先生のお話は、私が富山経済同友会の課外授業で中学生に、そして我が社の社員に「働くとは、端・楽であり、周りを楽にすること。だから、自分のために働くのではなく、他人のために働くのです」と繰り返し言っていることと相通じるところがあると思った。

しかし、98歳の日野原先生の「いのちは時間であり、長生きできればそれだけ誰かのために多く時間が使える」というメッセージは、先生より35歳も若い私が言う話とは聞き手に与える力が全く違うと思った。そして、私もこれからの時間をもっとしっかり使わなければいけないとも思った。

富山経済同友会の会員が富山県内の小中学校や高校に出向いて行なう課外授業は平成13年度から始まった。その第1回目は平成14年1月に舟橋中学校の1年から3年までの各学年で行われ(関連記事:14年2月コラム/課外授業体験記-その1-、14年3月コラム/課外授業体験記-その2-)当時教育問題委員会の副委員長であった私は1年生の授業を受け持った。演題は「“学ぶ”について考える」だった。 その後、課外授業の依頼が増え、10年度目に入った今年6月18日現在、延べ117の学校で延べ143人の会員が課外授業を行なってきた。

この間に私は、平成17年度に1回(富山市西部中学校)、平成20年度に2回(富山市立呉羽中学校)、平成21年度に3回(射水市射北中学校、富山市新庄中学校、富山大学付属中学校)、そして今年度既に2回(氷見市西部中学校、富山市楡原中学校)合計9回の課外授業を行なってきたが、私が行った課外授業はすべて中学校であった。そして対象学年は、富山県下の全ての公立中学校で行なわれている「社会に学ぶ『14歳の挑戦』」にあわせての2年生への授業が3校、全校生徒対象が4校、そして1年生対象が、舟橋中学校と平成21年12月の富山大学附属中学校の2校であった。

課外授業での演題は、附属中学校では「課題設定のための達人講座」のひとつとしての「福祉分野」と決められていたが、これ以外は、平成17年5月に富山市立西部中学校で行った2回目の授業から先日6月18日の富山市立楡原中学校まで「学ぶこと、働くこと」がずっと変わらぬ演題である。これは、富山市立西部中学校での講演が、職場体験を通じて将来の自分の生き方を考えることを目的とした「14歳の挑戦」を前にしての2年生への授業だったので、舟橋中学校での最初の演題「“学ぶ”について考える」の「学ぶ」と、職場体験で「働く」ことをくっつけて、「学ぶこと、働くこと」に決めたのである。

パワーポイントを使っての私の授業は、「人が他の動物と違うのは、頭と社会性を持っていることであり、賢くなって個人、家庭、会社、地域、日本、世界の様々な問題を解決する」から始まり、「社会性」から「コミュニケーションはキャッチボール」と説明する。次に「より良く生きるために、より良く知る」という英語の哲学Philosophyの語源について解説して、なぜ「学ぶ」のかを考える。さらに「能力は才能、経験、意欲、考え方の掛け算」であり、その中で考え方が一番大切であることをイチロー選手や松下幸之助翁の例を挙げて説明する。次に、福沢諭吉の「教育論」を紹介し、礼儀、規律、挨拶の大切さについて事例を挙げて説明してから、「躾」も「働く」も漢字ではなく日本人が作った和字、国字で、「働く」は「端・楽」であり、「自分のために働くのではなく、世のため人のために働く」のだと話す。

その後は、土木工事(工学)が英語でCivilengineeringと言うことや、英語の社会資本Infrastructureの意味を話してから朝日建設の経営理念に言及し、さらに母の介護経験の話から朝日ケア設立に至った経緯や運営理念を話す。

授業時間は50分間が多いのだが、それ以上もらえる時には、「パン屋の話」(HALシステム設計の安中社長紹介の「限界なき思考方法」の話)、杭につながれた象の話、ノミのサーカスの話などを付け加え、終わりは「さようなら」と言ってからGoodbyeの解説、最後におまけとして外国でクシャミをすると周りの人から言われる「God bless you」を説明して終了となる。

課外授業をした後に生徒からの感想文が届く。「人間は一人では生きられない」、「能力は掛け算」、「コミュニケーションはキャッチボール」などが印象に残ったとか、「働くのは家族や自分の生活のためだと思っていたが、人のために働くと知って、驚いた」などの感想に、私が盛り沢山に話したことを、それぞれに何かしら心に留めていてくれたとうれしく感じる。

この原稿を書きながら読み返していた感想文の中に、私が母を病院に見舞った時に看護師さんが言った「人間が生きているのには必ず意味があります」を聞いて、「まだ中学2年生なので、誰のために、何のために、どうして生きているのかなどを考えてみても、正直私にはその答が分かりません。でも、将来のために今の自分があるなら、今の自分をもっと大切にしたいし、もっと頭が良くなってステキな将来をGETしてやるぜーという気になります。大人の話はなぜかちびっ子の心を動かすんです。林さんのおかげで、またエンジンに火が着いたような気がします。ありがとうございました。」というのを見つけた。思わず笑みがこぼれ、これからも課外授業を通して、生徒の役に立つ「働き」をしたいと思った。

4月1日の入社式は、朝日建設?と?朝日ケアの合同入社式として行った。当初は、朝日建設の入社式が終ってから朝日ケアの入社式を引き続き行なう予定であったが、両社共に新卒の社員が入ること、それも同じ20歳の女性ということで、3月末になって急遽合同で行なうことに変更した。入社式の後に行なう私が担当する新入社員教育も、従来は朝日建設だけであったが、今年は両社の経営理念を取り込んだパワーポイントを作り、合同で行なった。

入社式での挨拶の中で、私は「朝日建設の仕事の柱である土木工事は、英語ではCivil Engineering といい、これは土木工学も意味するが、直訳すれば「市民の工事」、「市民の工学」であり、「市民が生活する基盤を作る工事、工学」という意味である。人間が生活し、経済活動を行い、また安全に安心に、そして文化的に衛生的に暮らすためには、当社がメインとして造る道路を始め河川の護岸や上下水道、また、ダムやトンネルなど生活基盤としての土木構造物があって初めて成り立つのである。

一方、朝日ケアが行なう老人介護事業は、土木構造物の生活基盤の上で生まれ育ち、仕事をしたり家庭を築くなどしてきたお年寄りに、人生の最終章の時間を出来るだけ楽しく過ごしていただけるようお世話する仕事である。

この意味で、朝日建設グループは、人間のスタートとラストに関わる大変重要な仕事をしているのであり、このことに使命感と誇りを持って仕事をして欲しい。」と話した。

さて、最近読んで納得・共感できた本に「<就活>廃止論」(佐藤孝治著、PHP出版)がある。この本の内容については、先月の業務推進会議や今月の朝礼で話したが、印象に残った文章は、『就職活動には<ステップ0> がある。いわゆる就職活動のイロハとされる自己分析とか、エントリーシートの作成とかいった具体的な活動を<ステップ1>とすれば、それを始める以前の「経験と学びによって人間としての力を高める」という段階が<ステップ0>である。』、『大学生の「社会化」が足りない。』、『学生が就職活動に苦戦している理由は、新卒学生に対する求人が少ないからではない。企業が採りたいと思う学生が少ないからである』、『企業がぜひ採りたいと思える「いい人材」の出現率は5%程度だ。』、『学生の中には、就職活動にぶち当たって戸惑うところまでは同じでも、ちょっと磨けば”準備完了”となる人と、抜本的な対策が必要な人がいる。それまでの二十数年間の人生で<ステップ0>をどのように歩んできたかによって、この差は非常に大きなものになっている。その差には、大学の偏差値とか、学校の成績とかいった基準はあまり関係がない。その差とは、「コミュニケーション能力」、「ものごとに対する主体性(自分の頭で考えられるか)」、「これが自分の強みと明言できる能力」、「自分なりに、これだけは一生懸命頑張ったと言える経験」』などである。

当社がこれまでに採用してきた社員で、数年の内に、中には1年以内に辞めていった新卒社員を思い出せば、『学生が就職活動に苦戦している理由は、新卒学生に対する求人が少ないからではない。企業が採りたいと思う学生が少ないからである』が合点できた。彼らは、“5%”の「いい人材」からはるかに離れた、最初から採用してはいけない学生、生徒、あるいは「採りたい」と勘違いさせられた学生、生徒だったと言える。

しかし『企業がぜひ採りたいと思える「いい人材」の出現率は5%程度だ。』と言われても、大半の企業がそれ以外の学生を採用し、また中途採用しているのが現実だ。そして、『学生の中には、就職活動にぶち当たって戸惑うところまでは同じでも、ちょっと磨けば”準備完了”となる人と、抜本的な対策が必要な人がいる。』中の、『抜本的な対策が必要な人』に属する人を新卒採用し、抜本的な対策がなされないままに社会に出た人を中途採用している企業がこれまた多いと思われる。

となれば仕方が無い。入社後に、「コミュニケーション能力」をつけさせ、「ものごとに対する主体性」を持たせ、「これが自分の強みと明言できる能力」を開発させ、「自分なりに、これだけは一生懸命頑張ったと言える経験」を積ませることだ。

そこで改めて当社の経営理念の「人は経費ではなく資源」の重要性を思う。「玉(たま)磨かざれば光なし」という諺があるが、新入社員に限らず玉の資質を持った社員は、磨いて有用な資源にしなければいけないのである。そうしなければ、もうひとつの当社の経営理念である「建設工事を通して、お客様や地域の役に立つこと」や「お年寄りに満足してもらうこと」は絶対に出来ないし、入社式で新入社員に話した使命感と誇りを持って仕事をすることもできない。

ひとり社長の私だけが社員教育するのではない。部下を持つ社員の全てが部下の教育の重要性を認識し部下の育成に努めること無しに、今年の10月に創業70周年を迎える朝日建設にも、来月設立8周年を迎える朝日ケアにも、明るい将来は無いと断言できる。